читайте также

Книга Павла Безручко «Практики внедрения изменений: регулярный менеджмент в действии» представляет собой практическое руководство по эффективному управлению изменениями в организациях. Автор опирается на многолетний опыт консультирования крупных российских компаний, таких как «Газпром нефть», СИБУР и ЕВРАЗ, а также на результаты собственного исследования внедрения изменений в российских организациях.

Павел Безручко — российский эксперт в области организационного развития, управления изменениями и операционного менеджмента. Он является управляющим партнером консалтинговой компании «Экопси», специализирующейся на внедрении управленческих практик и улучшении бизнес-процессов в крупных организациях. Занимает пост председателя экспертного совета конкурса «Лидеры России».

Опубликована издательством «Альпина», «Большие идеи» представляют отрывок из нее.

Четыре стадии управляемого изменения

Чего мы просим? Возможности ответить на три простых вопроса: «Что изменить?», «На что изменить?» и «Как обеспечить перемену?» По сути дела, то, чего мы просим, — это самые основные умения, которыми должен обладать руководитель*.

— Элияху Голдратт

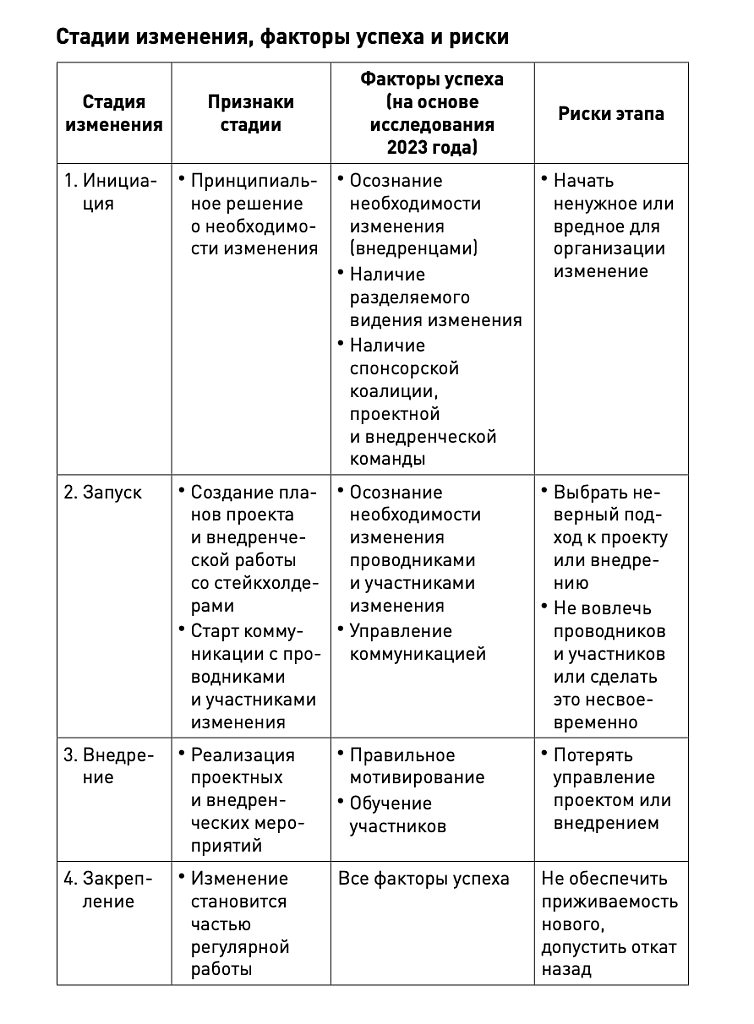

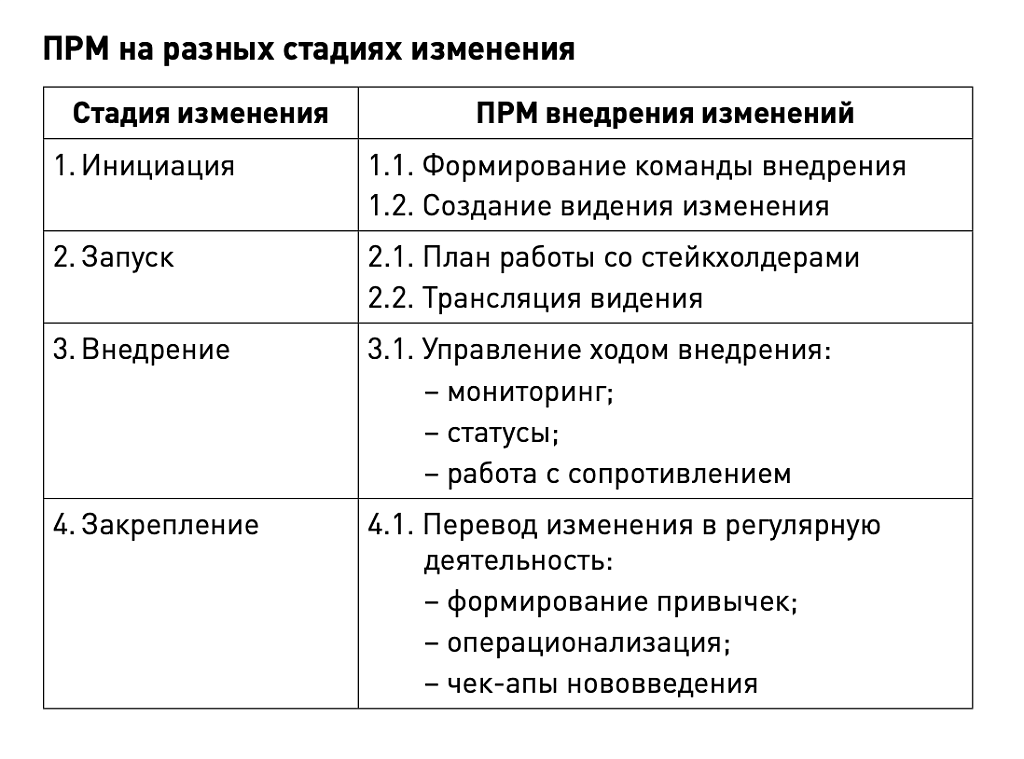

У любого управляемого изменения есть четыре стадии: инициация, запуск, внедрение и закрепление.

СТАДИЯ ПЕРВАЯ. ИНИЦИАЦИЯ

В 2021 году мы с Марком Розиным написали цикл статей для портала «Большие идеи», выделив три логики инициации изменений.

1. Эволюционная логика запускается, когда организация «дозрела» до новой стадии развития. Главным механизмом эволюционного изменения является внутренний кризис, который можно сформулировать так: «То, что в прошлом приводило нас к успеху, теперь становится тормозом». В организации (системе) накапливаются негативные явления, которые становятся стимулом для внедрения новых форм работы или управления, помогающих преодолеть накопившиеся проблемы. Например, в одной организации избыток централизации приводит к замедлению скорости работы и снижению гибкости — и она внедряет более децентрализованную модель управления. А в другой, напротив, издержки избыточной децентрализации становятся причиной ненужных расходов, дублирования усилий, недостаточного использования организационных возможностей — и поэтому она переходит к централизации ряда процессов.

2. Адаптационная логика, которая связана с необходимостью реагировать на резкие изменения внешней среды или кризисы. В последние годы мы все чаще слышим, что необходимость в том или ином изменении возникла не для решения накопившихся внутренних проблем (эволюции), а под воздействием кардинальных внешних перемен, например из-за ускоренного развития технологий, меняющих ландшафт рынка. Иногда — из-за действий конкурентов, клиентов, поставщиков или регулятора. А временами это происходит из-за реализовавшихся маловероятных масштабных угроз, «черных лебедей» по Нассиму Талебу.

3. Персональная логика. К примеру, в начале 2000-х годов консалтинговые услуги чаще всего заказывали топ-менеджеры, которые пришли в российский бизнес из крупных международных корпораций. Они стремились преобразовать российскую компанию по образцу своей альма-матер — первой западной компании, в которой освоили науку управления, при этом очень часто их реформаторские задумки не соответствовали ни адаптационной, ни эволюционной логике. Изменения вообще часто затеваются конкретным лидером только потому, что он верит: одна модель работы или управления по той или иной причине может оказаться лучше другой.

Зачастую на этапе инициации изменения работает не одна, а несколько логик сразу.

Сценарий 1. Приходит новый лидер со своими реформаторскими идеями и «выталкивает» организацию в непривычный для нее рынок, что запускает адаптационную логику. Например, руководитель, верящий в «цифру», приходит в традиционный банк, провозглашает цифровую трансформацию и заставляет банк играть на рынке цифровых продуктов. Тут персональная логика сменяется адаптационной, поскольку традиционный банк без серьезных внутренних изменений на рынке цифровых продуктов не выживет.

Сценарий 2. Эволюционные потребности организации стимулируют появление нового лидера. Например, компания находится в кризисе из-за избыточной бюрократизации, и это способствует назначению лидера с ценностями результативности, который начинает внедрять стратегическое управление по целям и оптимизировать транзакционные издержки.

Сценарий 3. Ускорить или перенаправить развитие организации могут внешний кризис и необходимость адаптироваться. Например, в 2020 году именно внешний (пандемийный COVID-19) кризис подтолкнул некоторые компании к переходу на онлайн-взаимодействие с сотрудниками или с клиентами, поскольку иначе было не выжить. Без внешнего кризиса, только на основе эволюционного развития, такое изменение стало бы актуальным значительно позднее. Другие организации после 2022 года оказались перед необходимостью импортозамещения или диверсификации, которые раньше казались «в принципе полезными, но вовсе не срочными».

Каким бы ни был сценарий инициации, на этом этапе должны быть включены первые три фактора успеха:

• осознание принципиальной необходимости изменения (внедренцами);

• формирование видения изменения;

• создание коалиции спонсоров и внедренческой команды.

Именно на этой стадии принимается принципиальное решение о старте — и изменение переходит на стадию запуска.

Ключевой риск инициации: переход к запуску без реальной необходимости именно в таком изменении. Результатом будут попытки внедрения ненужного или даже вредного для организации изменения.

После окончания работы над видением и его согласованием у внедренцев нередко возникает желание «пойти и всем побыстрее рассказать об изменении». Но переход от стадии инициации к запуску — ответственный шаг. Важно, с одной стороны, избежать фальстарта, а с другой — не затягивать трансляцию. Как определить правильный момент запуска? На этот вопрос поможет ответить чек-лист.

Чек-лист для перехода от инициации к запуску:

Проведена оценка: какие выгоды, положительные и отрицательные последствия (включая риски) мы получим, если внедрим это изменение и если не внедрим.

Проведенная оценка показывает, что изменение необходимо, целесообразно для организации, а риски приемлемы и управляемы.

У этого изменения есть активный главный спонсор с нужным уровнем влияния, готовый поддерживать изменение.

Есть спонсорская коалиция с оптимальным составом и нужным уровнем влияния, готовая поддерживать изменение.

Есть руководитель проекта в части создания материального результата изменения — мотивированный и обладающий нужными навыками.

Есть лидер внедрения в части коммуникации и работы со стейкхолдерами — мотивированный и обладающий нужными навыками (может быть в одном лице с руководителем проекта).

Есть согласованное видение изменения, которое можно транслировать участникам.

В период внедрения у участников нет критического перегруза другими изменениями, проектами и задачами. Они смогут выделить нужное на внедрение изменения время.

ИТОГО (сумма баллов): ___

Шкала оценки:

0 — точно нет (либо «не знаю»);

1 — скорее нет;

2 — скорее да;

3 — точно да (оценка «3» также дается по пункту, который неактуален для конкретного изменения).

Интерпретация результатов:

20—24 балла — высокая степень готовности к запуску при условии, что ни по одному из факторов нет оценки «0»;

16—19 баллов — средняя степень готовности к запуску;

15 баллов и ниже — низкая степень готовности к запуску.

Чем ближе изменение к началу стадии инициации, тем ниже будет сумма баллов — и это нормально. А вот если изменение находится уже на этапе запуска, этот результат должен быть высоким. Важен и последний пункт чек-листа: «В период внедрения у участников нет критического перегруза другими изменениями, проектами и задачами. Они смогут выделить нужное на внедрение изменения время».

Действительно, если участники перегружены другими изменениями, внедрение может забуксовать или вовсе провалиться. Предположим, рабочий день участников длится восемь часов (с 9:00 до 18:00 минус час на обед). Потери времени будут составлять еще час (и это в хорошем случае). Остается семь часов на основную работу. Если не снижать планку требований к результатам, участник сможет выделить на все касающиеся его изменения примерно 10% времени, или 45 минут в день. Это около четырех часов в неделю, или два полноценных рабочих дня в месяц. Траты времени, превышающие этот лимит, скорее всего, потребуют уменьшения планов в операционной работе или… смещения границы между работой и личной жизнью, продления рабочего дня. Это время необходимо выделить на стадиях запуска, внедрения и закрепления. На что оно расходуется?

Участникам предстоит понять видение изменения и осознать свою роль в нем. Преодолеть собственное начальное сопротивление. Обучиться работе по-новому. Начать действовать в соответствии со своей ролью в изменении. Привыкнуть к новому, сделать его частью регулярной работы. Только на последней стадии — «закрепление» — затраты на изменение снижаются, а при удачном внедрении исчезают, и мы получаем искомое повышение эффективности и экономию времени — то, ради чего обычно и затеваются изменения.

Предположим, в портфеле у участников в конкретный период — четыре параллельных изменения, влияющих на их работу. Сейчас такое не редкость, бывает и больше. Для простоты расчетов предположим, что эти изменения будут равномасштабными по трудозатратам участников. В таком случае на адаптацию к каждому из них без снижения требований к результатам основной работы у людей будет 45:4 = … 11 минут и 15 секунд в день. По часу в неделю, или всего по четыре часа в месяц на изменение.

Увы, чудес не бывает. Если мы перегрузим участников одновременно идущими изменениями, они не смогут выделить на них необходимое время. Ведь понижать целевые показатели никто не собирается, а получить премию хотят все. Сотрудники ведут себя рационально, стараясь хорошо делать свою основную работу. А вот внедренцы, не считающиеся с затратами времени участников, от рациональности бывают весьма далеки. Поэтому прежде, чем планировать очередное внедрение, необходимо оценить, что новое сейчас внедряется, уже требует времени участников или ждет очереди на внедрение. Возможно, в вашей организации загрузка сотрудников выглядит иначе, и у них больше (или, напротив, еще меньше) времени на адаптацию к изменениям. Поищите ответ. Сделайте реалистичную прикидку с учетом ваших условий и подумайте о правильном времени старта.

СТАДИЯ ВТОРАЯ. ЗАПУСК

На стадии инициации должно быть сформировано видение изменения, но содержательная и внедренческая части изменения, как правило, еще глубоко не проработаны. Поэтому наряду с общим видением должны быть сформированы два взаимосвязанных плана: план проекта и план работы со стейкхолдерами.

Некоторые изменения заканчиваются уже на этой стадии, не доходя до внедрения, поскольку более детальное планирование показывает, что игра не стоит свеч или что издержки и риски изменения слишком велики по сравнению с ожидаемым результатом. Иногда при более глубоком анализе первоначальная гипотеза о причинах проблемы и вариантах ее решения не подтверждается. Такое завершение вовсе не является провалом, неуспехом. Как раз наоборот: многим организациям в подобных случаях не хватает решимости вовремя остановиться, не проводить вредное или бесполезное изменение.

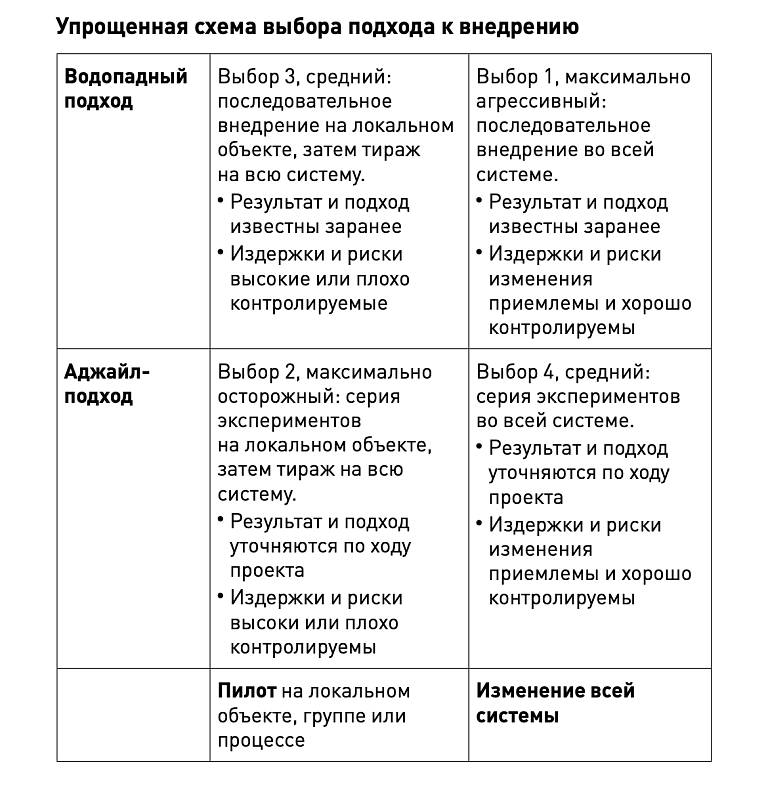

Помимо полной остановки, может быть принято решение о более осторожном подходе к изменению. Ход проекта и внедрения будет различаться в зависимости от выбранной стратегии: пилот-тираж* или изменение всей системы, а также подхода: водопадный** или аджайл***.

Аджайл выбирают в том случае, когда результат изменения и подход к его получению заранее не определены и уточняются по ходу разработки, а водопадный — когда видение результата и подход к его получению четки и известны заранее.

Пилотные проекты используются, если необходимо вначале проверить жизнеспособность изменения, протестировать изменение с невысокими рисками и издержками на локальном объекте или подразделении. После тестирования и корректировок изменение тиражируется на большем масштабе.

Если проработка видения и более тщательное планирование подтверждают целесообразность изменения и реализуемость выбранного подхода, проект стартует, а затем внедренцы начинают транслировать видение изменения проводникам и участникам, чтобы включить следующий набор факторов успеха:

• осознание необходимости изменения (проводниками и участниками);

• управление коммуникацией.

Как правило, на этапе запуска содержание проекта должно прорабатываться прежде, чем будут реализованы внедренческие мероприятия и широкое вовлечение участников изменения.

Два ключевых риска на стадии запуска: выбор неверного подхода к проекту или внедрению и плохое (или отсутствующее) планирование; к ним добавляется отсутствие своевременной коммуникации и, как следствие, невовлеченность в изменение проводников и участников.

Важно отметить, что даже идеальное планирование, коммуникация и вовлечение на стадии запуска не решают проблему бессмысленных или вредных для организации изменений. Риски каждой стадии изменения должны быть отработаны своевременно, именно на этой стадии, а не на последующих.

Как определить правильный момент окончания стадии запуска и перехода к внедрению?

Чек-лист для перехода от запуска к внедрению:

• Выбран подход к изменению — водопадный/аджайл; пилот/изменение всей организации (системы).

• Согласован план проекта в содержательной части, он обеспечен достаточными ресурсами, которые реально привлечь.

• Согласован план работы со стейкхолдерами, он обеспечен достаточными ресурсами, которые реально привлечь.

• Изменение транслировано проводникам и участникам.

• Установлены показатели мониторинга изменения.

• Установлена периодичность статусов по внедрению.

ИТОГО (сумма баллов): ___

Шкала оценки:

0 — точно нет (либо «не знаю»);

1 — скорее нет;

2 — скорее да;

3 — точно да (оценка «3» также дается по пункту, который неактуален для конкретного изменения).

Интерпретация результатов:

16—18 баллов — высокая степень готовности к внедрению при условии, что ни по одному из факторов нет оценки «0»;

12—15 баллов — средняя степень готовности к внедрению;

11 баллов и ниже — низкая степень готовности к внедрению.

Стадия третья. Внедрение

Суть стадии внедрения в том, чтобы реализовать план проекта и план работы со стейкхолдерами. Как мы обсудили выше, разработка проекта, как правило, происходит раньше, чем внедренческие мероприятия.

Задача внедренцев — включить два оставшихся фактора успеха согласно нашему исследованию:

• правильное мотивирование участников к нужным для изменения действиям;

• обучение участников работе по-новому, выполнению их роли в изменении.

Выполняя планы, внедренцы организуют мониторинг хода изменения и проводят регулярные статусы. Если риски предыдущих стадий (ненужность изменения, плохое планирование, неверный выбор подхода, отсутствие или несвоевременность коммуникации и вовлечения) не были устранены, включить эти факторы успеха будет сложно, а чаще невозможно.

В результате внедренческих мероприятий участники должны в полной мере понять изменение, согласиться с ним, обучиться и начать работать по-новому. Риски стадии внедрения связаны прежде всего с плохим управлением либо с потерей управляемости в проектной или внедренческой части изменения.

Готовность к завершающей, четвертой стадии изменения поможет оценить следующий чек-лист.

Чек-лист для перехода от внедрения к закреплению:

План проекта реализован, выполнен.

План внедрения реализован, выполнен.

Участники проинструктированы / обучены работе по-новому.

Сопротивление изменению в основном преодолено.

Участники начали действовать по-новому, успешно используют изменение в своей работе.

Значения показателей мониторинга внедрения находятся в «зеленой зоне».

ИТОГО (сумма баллов): ___

Шкала оценки:

0 — точно нет (либо «не знаю»);

1 — скорее нет;

2 — скорее да;

3 — точно да (оценка «3» также дается по пункту, который неактуален для конкретного изменения).

Интерпретация результатов:

16—18 баллов — высокая степень готовности к закреплению при условии, что ни по одному из факторов нет оценки «0»;

12—15 баллов — средняя степень готовности к закреплению;

11 баллов и ниже — низкая степень готовности к закреплению.

СТАДИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Главная задача этого этапа — перевод нового в привычное. Смысл большинства изменений в том, чтобы они перестали восприниматься как изменения и стали частью обычного распорядка работы и жизни в организации.

Многие руководители считают, что сразу после окончания стадии внедрения процесс завершен. Однако такой взгляд в большинстве случаев (за исключением физически необратимых изменений) ошибочен. Каждый из нас может вспомнить личные изменения («выучу иностранный язык», «займусь спортом», «перейду на здоровое питание» и т.п.), которые начинались весьма бодро, но не прижились, не стали частью образа жизни. С организациями дело обстоит похоже, и даже более драматично, поскольку инерция их «привычек» значительно сильнее, чем у отдельного человека.

Ключевой риск этого этапа — отсутствие приживаемости нового, откат назад.

Эта стадия «устраивает проверку» изменения на все риски и факторы успеха предыдущих этапов. Кроме того, она требует от внедренцев дополнительных шагов по формированию и закреплению новых привычек у участников, операционализации изменения и периодической оценке его приживаемости.

Оценить приживаемость нового поможет последний, четвертый чек-лист.

Чек-лист для оценки приживаемости изменения:

• Изменение стало частью привычной работы в организации. Необходимые действия (по-новому) выполняются с требуемой регулярностью без дополнительных напоминаний и усилий по внедрению.

• Работа по-старому не производится.

• В организации периодически проходит чек-ап приживаемости нововведения.

• Изменение достигло заявленной цели.

ИТОГО (сумма баллов): ___

Шкала оценки:

0 — точно нет (либо «не знаю»);

1 — скорее нет;

2 — скорее да;

3 — точно да (оценка «3» также дается по пункту, который неактуален для конкретного изменения).

Интерпретация результатов:

11—12 баллов — высокая степень приживаемости при условии, что ни по одному из факторов нет оценки «0»;

8—10 баллов — средняя степень приживаемости;

7 баллов и ниже — низкая степень приживаемости изменения.

Давайте обобщим и систематизируем все сказанное о четырех стадиях изменения.

Практики внедрения, которым будет посвящена вторая часть этой книги, призваны включить факторы успеха и снизить риски на соответствующей стадии изменения.