читайте также

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РУВИНСКИМ ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РУВИНСКОГО ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА.

Когда Леонид Печатников в 2010 году возглавил московское здравоохранение, многие восприняли его назначение с оптимизмом. Опыт руководителя Европейского медицинского центра, одной из крупнейших в стране частных клиник, пригодился бы государственной медицине. Тогда, изучив ситуацию, Печатников объявил: в Москве 70% проблем со здоровьем решается в больницах и только 30% — в амбулаторно-поликлиническом звене. А во всем мире наоборот. Поэтому всю систему надо менять, чтобы освободить места в больницах и сократить расходы. Идея выглядела здравой, и никто особо не возражал.

Сегодня, спустя четыре года, многие московские врачи требуют отставки теперь уже вице-мэра Печатникова. Летом и осенью 2014 года столичные медучреждения накрыла волна массовых сокращений — уволены или получили уведомления более 2,5 тысячи медработников семи больниц. В 2015-м сокращения продолжатся: московских больниц, объявил вице-мэр, останется вдвое меньше — примерно 30 вместе 65. Часть закроют совсем, часть после «утруски и усушки» присоединят к другим, более современным и эффективным стационарам. Через пресс-службу Печатников передал, что занят и не сможет ответить на вопросы редакции, но ранее в СМИ он пояснял, что в больницах планируется сократить 30% коек — почти 20 тысяч мест. Значит, по оценке нынешнего главы Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, уволят примерно 7,5 тысячи человек.

Оптимизация московской медицины, как определяет происходящее вице-мэр Печатников, проходит в рамках общероссийской реформы здравоохранения, утвержденной Минздравом еще в 2010 году. Ее концепция изложена в программе «Развитие здравоохранения до 2020 года»: упор на профилактику и амбулаторное лечение, эффективная, высокотехнологичная помощь в больницах. Реформа подкреплена майскими указами Владимира Путина от 2012 года: президент распорядился повысить квалификацию врачей и поднять им зарплату до двух средних по региону. Как этого добиться — решать местным властям. Единственное, чем помог центр, — деньгами на модернизацию. По данным Счетной палаты, в 2011—2013 годах регионам было передано 694 млрд рублей: на капремонт, информатизацию и закупку высокотехнологичного медоборудования, которое в теории должно повысить качество диагностики и существенно снизить сроки лечения, а значит, высвободить коечные места.

Подстегивало реформу фактическое сокращение госрасходов на здравоохранение. Последние годы правительство переводит его с бюджетного финансирования на так называемое одноканальное — из федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Фонд, по сути, пополняется отдельным налогом: работающие перечисляют в него сейчас 5,1% зарплаты (в 2010 году было 3,1%), за безработных платят регионы. Но темпы сокращения бюджетного финансирования здравоохранения выше, чем наполнение системы ОМС. В 2013 году в нее поступило 7,5 тысячи рублей на одного застрахованного, дефицит фонда составил 42 млрд рублей (в 2014 году — 55 млрд). Всего в 2013 году, по данным Счетной палаты, в стационарах по всей стране сократилось 35 тысяч коек (закрыты 76 поликлиник и 306 больниц). В 2014 году — 50 тысяч коек. Повысилась ли при этом доступность медпомощи, на что рассчитывал Минздрав, неизвестно: пресс-служба ведомства обещала предоставить редакции удачные кейсы в регионах, но за 1,5 месяца так и не смогла этого сделать.

В столице реформа развернулась одной из последних. Самая масштабная в истории Москвы реорганизация медпомощи, касающаяся миллионов граждан, готовилась без участия медицинского сообщества. Практикующих врачей к работе над оптимизацией не привлекали, не было и каких-либо публичных обсуждений. Такая закрытость, хотя ее и можно объяснить стремлением обезопасить реформу от теневых лоббистов и устранить всевозможные препоны, сама открывает простор для коррупции и кулуарных решений. Никто, например, сейчас не понимает, по каким принципам сокращают врачей тех или иных специальностей или выбирают больницы и, главное, что именно должно получиться в результате. Ни концепция реорганизации, ни критерии, по которым можно было бы судить об обоснованности решений и, главное, о достижении поставленных целей, до сих пор не обнародованы.

Стратегия реформы есть, говорит Игорь Шейман, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, который участвовал в подготовке рекомендаций по реформе здравоохранения для Минфина: «К реформе в Москве готовились два года, к ее разработке привлекли сильных специалистов». Кто они, не раскрывается. Эксперты, говорил Печатников «Новой газете», составляли рейтинг московских больниц с точки зрения их эффективности и на основе его составляли рекомендации. «Есть план по каждой больнице, детальный, — утверждает Шейман. — Он, конечно, должен обсуждаться. Сейчас же не только врачи, но и руководители больниц плохо понимают, что происходит».

Московские врачи, вышедшие минувшей осенью на акции протеста, подозревают, что цель происходящего — коммерциализация здравоохранения и передача его в частные руки. Они уверены, что в результате доступность медпомощи снизится. Один из самых последовательных критиков реформы, председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования (АСМОК) д.м.н Гузель Улумбекова, считает, что реформа изначально исходит из неверных предпосылок: коек в российских и московских больницах не избыток, а дефицит, и «при дефиците кадров в амбулаторно-поликлиническом звене отдавать им нагрузку больниц бессмысленно и неэффективно». Тем не менее Шейман настаивает, что идея московской реформы правильная, «но реализация разумных предложений в столь короткие сроки, вызывает много вопросов».

Отказ в экстренной госпитализации

Когда «скорая» приехала на вызов, москвич Павел готовился к худшему: налицо были симптомы аппендицита — высокая температура, вздутие живота и рези. Но фельдшеры сказали, что это лишь легкое отравление, похлопали по плечу и посоветовали пить «смекту». То же самое было на следующий день. И только с третьего раза, когда Павел обратился к участковому врачу, его привезли в ГКБ №7 с диагнозом «острый аппендицит». «Только благодаря сложнейшей операции и реанимационным действиям в больнице я и выжил», — говорит Павел.

Последнее время подобные случаи в Москве — не редкость. «У меня больная была недавно, женщина 70 лет. Она трижды вызывала “скорую”, ее отказывались госпитализировать. В итоге она сама к нам приехала с кишечной непроходимостью, мы ее оперировали. Слава богу, жива осталась», — рассказывает хирург ГКБ №7. Медики «скорой», вспоминал Павел, сказали ему, что по распоряжению начальства они госпитализируют больных только в явно критическом состоянии — с инфарктами, инсультами, когда корчатся от боли. Если в больнице диагноз не подтверждается, бригаду «скорой» штрафуют. Поэтому они перестраховываются. В результате в больницы люди попадают, когда требуется экстренная высокотехнологичная помощь. А кого-то и вовсе не довозят.

Больница, в которую привезли Павла, — одно из самых крупных многопрофильных лечебно-профилактических учреждений в Москве. До начала 2014 года в здании на Каширском шоссе, построенном в 1976 году, было 26 отделений, в том числе нейро- и кардиохирургии, трансплантации, травматологии, роддом. Более 1,5 тысячи медиков обслуживали 2,5 тысячи стационарных коек. Ежегодно здесь лечилось до 60 тысяч человек. В прошлом году в больнице, которая практически всегда была заполнена, начались сокращения: закрыли 12 отделений, в том числе трансплантации почки, сократили количество коек в кардиохирургии, уволили около 600 врачей и операционных сестер. Почему выбор пал именно на эту больницу, неясно. Как следует из справки Департамента здравоохранения, предоставленной редакции его пресс-службой, сокращаются «больницы малой мощности», к которым ГКБ №7, однако, отнести трудно. «Что теперь делают пациенты? Умирают, вот что», — говорит член исполкома Пироговского движения врачей, заведующий кафедрой гематологии МГМУ имени Сеченова профессор Павел Воробьев, проработавший в этой больнице 35 лет.

И таких больниц в Москве — где закрыли или закроют в ближайший год отделения, а, возможно, и сами больницы — 26, судя по обнародованной на сайте rusmedserver.com утечки: документа московского правительства, подлинность которого прессе подтвердил Леонид Печатников. В Департаменте здравоохранения Москвы редакции сообщили, что список этот «неокончательный» и «будет уточняться». Примечателен он тем, что больницы оцениваются в нем по экономическим параметрам: оборот и доходность койко-места, денежная выработка на 1 квадратный метр здания и земли. Это дало врачам основание заподозрить чиновников в том, что те решают судьбу больниц исключительно по финансовым показателям, а это вообще нонсенс: особенность здравоохранения ведь в том, что лечение и профилактика могут быть экономически невыгодны, главное — их медицинский и социальный эффект. Игорь Шейман из ВШЭ настаивает, что это лишь один документ из множества: «Эксперты смотрели, кто и что может, где лучше сконцентрировать материальные и человеческие ресурсы. Конечно, клиническая эффективность тоже учитывалась».

Возможно, в документах все так и есть, но на деле выглядит иначе. «Приходит устное распоряжение Департамента здравоохранения Москвы. Главному врачу поручают сократить указанное количество коек в стационаре, далее дается распоряжение “скорой” не госпитализировать в больницу пациентов», — рассказывает хирург ГКБ №7 Татьяна Евгенова. То же самое происходило с КГБ №11, расположенной в районе Савеловского вокзала. Она специализируется на помощи тяжелым хроническим больным. В 2013 году году резко снизилась госпитализация через «скорую», рассказывает эндокринолог-консультант ГКБ №11 Ольга Демичева: но больница продолжала работать с полной нагрузкой, так как поступало большое количество пациентов, направленных поликлиниками. Тем не менее в конце 2013 года было объявлено о ее присоединении в качестве филиала к ГКБ №24. Главврач последней Григорий Родоман сообщил, что филиал работает неэффективно, и вывез из больницы инвентарь и медаппаратуру. «Нам создали крайне некомфортные условия для работы, снизили зарплату в 2—3 раза», — говорит Демичева. Все это происходило с нарушениями, так что врачи и пациенты ГКБ №11 публично обратились к московским и федеральным властям. В итоге больницу решено было сохранить и создать на ее базе центр паллиативной медицины.

Больницу отстояли, но по схожей схеме, говорит Демичева, закрывают другие больницы из списка московского правительства: «Недавно эта судьба постигла, например, 6-ю больницу на Басманной. На очереди 7-я, 59-я и многие другие». При этом «скорая» стала ключевым инструментом в этом процессе. «В результате одни стационары пустуют, для них медицинская деятельность становится невыгодной, — говорит врач-невролог, физиотерапевт Семен Гальперин из ГКБ №11. — Другие же больницы перегружаются, и объявляется, что их надо расширять».

Возможно, какую-то часть больниц, признанных неэффективными, снесут, а землю под ними продадут: это, по крайней мере, следует из другого документа, вывешенного на сайте rusmedserver.com. Это перечень 50 медучреждений, недвижимость которых планируется передать в городскую казну, то есть фактически разрешить их продать. Большая часть сокращаемых больниц расположена в центре Москвы: власти объясняли это тем, что жителей в центре стало меньше и такое количество стационаров никому не нужно. Все, что освободится, отдадут под хосписы и дома престарелых, заверял Печатников. Врачи, в свою очередь, приводят в пример больницу №63: ее сначала присоединили к Первой Градской, затем объявили неэффективной и в 2012 году отдали в концессию Европейскому медицинскому центру, который обязался отремонтировать помещения и открыть современную клинику. Здания два года не использовались и ветшали, пока в декабре 2014 года аудиторы Счетной палаты не обнаружили, что МЧС признало их аварийными, а Департамент имущества Москвы внес задним числом в договор пункт, разрешающий концессионеру снести их и построить на этом месте «новые объекты недвижимости».

Критерии эффективности

Минздрав в своей программе указывает стратегическую цель: «Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения». Достигнута она или нет, предлагается судить по указанным ведомством целевым показателям. Это снижение смертности от разных причин, включая смертность от ДТП до конкретного уровня; повышение зарплаты врачей; снижение потребления алкоголя и табака. Но не все эти показатели напрямую связаны со здравоохранением. Легко представить себе, как, например, бороться с пьянством — нужно просто ограничить торговлю алкоголем, но какое отношение это имеет к качеству медпомощи? «Заявленная цель и задачи в стратегии развития здравоохранения до 2020 года — фикция, так как их просто нельзя просчитать», — утверждает Павел Воробьев. То есть ставит Минздрав, например, задачу «повышения эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи». Но оценить эту «эффективность», как и ее «повышение», толком нельзя. Все потому, поясняет Воробьев, что в России вообще нет системы управления качеством медпомощи. Она строится в мире на индикаторах клинической эффективности работы медучреждений и нужна, чтобы следить за тем, как и в какой степени достигается конкретный результат лечения. «Например, в амбулаторном звене — количество больных сахарным диабетом, у которых гликированный гемоглобин достиг нормы; или процент больных, которым ампутировали ногу из-за диабетической стопы; или стационарный индикатор — процент тромбоэмболии легочной артерии в послеоперационном периоде», — поясняет Воробьев. У нас же подобных индикаторов нет, говорит он: в России пытались адаптировать американскую систему, но в итоге все заглохло, а свою так и не создали. А раз о клинических результатах реформы здравоохранения ничего сказать нельзя, то нельзя в целом говорить и об ее эффективности, замечает Воробьев: «Эффективность — это затраты на клинический результат. А у нас получаются просто затраты».

Эксперты не только скептически говорят о критериях оценки реформы, но и не доверяют результатам, преданным огласке. Например, Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по итогам 2013 года показатель общей смертности, в сравнении с 2010-м, снизился на 11% и это — следствие «позитивного характера происходящих в столичном здравоохранении изменений». Гузель Улумбекова не согласна: «С 2011 по 2014 год включительно никакой положительной динамики в улучшении здоровья москвичей нет». Или: Департамент здравоохранения сообщает, что «уровень госпитальной летальности от острого инфаркта миокарда за последние три года сократился в три раза и продолжает снижаться, вплотную приближаясь к европейскому уровню». А профессор Воробьев утверждает, что это «наглая ложь». Часто больных с инфарктом не госпитализируют, объясняет он, либо врачи ловчат, составляя диагноз: «Например, больной умирает от инфаркта миокарда, но у него был сахарный диабет, его ему и напишут на первом месте — в статистику пойдет именно он». Или Департамент здравоохранения информирует, что за девять месяцев 2014 года, по данным Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), время ожидания к участковому врачу-терапевту и врачу-педиатру сократилось в три-четыре раза до, соответственно, 1,1 и 0,7 дня. А Гузель Улумбекова считает, что меньше чем за год такого улучшения показателей произойти не могло, поскольку обеспеченность врачами участковой службы в Москве только снизилась, а потоки пациентов остались прежними.

Нет сегодня и критериев персональной оценки врачей. Их квалификация — одна из первейших проблем российского здравоохранения, говорит Улумбекова. Слишком много в последние годы появилось медиков, купивших диплом или утративших квалификацию без качественного постоянного обучения. В конце концов можно было бы провести тотальное тестирование врачей по базовым знаниям и специализации на основе международных методик. Это позволило бы интегрировать их в мировое врачебное сообщество, отсеять наименее подготовленных и заметно сократить объем работы оставшимся, ведь ошибки одних врачей приходится исправлять другим, замечает Семен Гальперин. Но этого почему-то сделано не было. Поэтому когда «оптимизируют» больницу, никто не разбирает, профессионалы там или нет: неэффективными оказываются все. «Да, мы сейчас режем, не разбирая, — правые, виновные — просто топором по телу. Это как с заложниками — сотня побежала, каждого десятого под нож. Время такое», — заявил в интервью «Открытой России» главврач московской больницы №71 Александр Мясников, врач высшей категории США. Именно главврачи решают, кого уволить или оставить, и чаще всего под сокращение первыми попадают те, кто менее лоялен руководству.

Лояльность, в свою очередь, обеспечивается безусловной исполнительностью, в том числе сомнительных директив. «Когда нас присоединили к 24-й больнице, мы впервые узнали, что это такое, когда начальство требует приписок», — рассказывает Ольга Демичева. По ее словам, новое руководство требовало, чтобы врачи «утяжеляли» диагнозы, — тогда страховые выплачивают больше денег. «Например, поступает пациент с дыхательной недостаточностью первой степени, а от нас требуют писать третью, самую тяжелую. Лечение ведь по ней стоит дороже», — рассказывает Демичева. Отказ чреват неприятностями. «У нас доктора отказывались участвовать в подобных фальсификациях и оказывались под угрозой взысканий и увольнений», — подтверждает Семен Гальперин. Манипуляции происходят и в поликлиниках, только там заводят карты на ничего не подозревающих местных жителей и сочиняют им фальшивые истории болезни, говорит Воробьев. Часто это делается в сговоре со страховой: так они делят деньги из местного фонда ОМС.

По сути, больницы и поликлиники вынуждены «крутиться», чтобы выжить, поскольку тарифы по ОМС могут не покрывать затрат. Например, первичный прием у эндокринолога в Москве колеблется в пределах 100—150 рублей (около 1 тысячи в частных клиниках), а флюорография стоит 122 рубля (1—1,5 тысячи у частника). Частные клиники в массе своей отказываются работать по ОМС, считая его тарифы нерентабельными, и просят Минздрав разрешить брать с пациентов доплату. Конечно, частные клиники комфортабельнее, сами платят за медтехнику, плюс повышенные зарплаты врачам. Но явно заниженные тарифы в госмедицине ведут к банкротству далеко не всегда плохих больниц и провоцируют их на махинации.

Стимулы для врачей

Возникает еще один вопрос — о стимулах для врачей. Сейчас они поставлены в ситуацию, когда приходится оценивать, сколько «стоит» пациент. Безусловно, многое зависит от личных качеств врача, но система оплаты труда не должна понуждать его делать выбор между интересами пациента и собственной выгодой или выгодой своего учреждения.

Неверные стимулы «вшиты» в медико-экономические стандарты, или МЭСы. Задумка была благая. При Михаиле Зурабове в Минздраве создали первые 700 единых федеральных стандартов по каждой нозологии, чтобы человек в любой точке России мог получить гарантированный объем современной медицинской помощи. К этим МЭСам хотели привязать тарифы по ОМС — в каждом регионе своя ставка. При Татьяне Голиковой не создали ни одного МЭСа, они появились лишь при Веронике Скворцовой. И что получилось на деле? Например, женщина на раннем сроке беременности поступает в больницу с угрозой выкидыша. «По МЭСам выгоднее сделать аборт и получить больше денег за хирургическое вмешательство и меньшее число койко-дней, чем ее на две недели уложить, наблюдать, проводить необходимое консервативное лечение и сохранить ребенка», — говорит Ольга Демичева. И не каждый врач удержится от такого соблазна. Кроме того, в МЭСах могут быть прописаны взаимоисключающие для врачей разных специальностей требования по одной и той же болезни, а значит, страховая кого-нибудь из них обязательно оштрафует. Подобные накладки и нестыковки, объясняет Семен Гальперин, возникают из-за того, что у нас стандарты лечения пишут теперь медицинские чиновники, не имеющие врачебной практики, тогда как в Европе и США они разрабатываются при участии медицинских сообществ.

По данным Счетной палаты, на июль 2014 года МЭСами покрыто только 33,4% всех заболеваний, из них для стационарных условий — всего 17,2% (на Западе — до 85%). Именно их охотнее всего оплачивают страховые компании, и врачи, чтобы избежать проблем с оплатой, стараются поставить диагноз из списка МЭС, причем тот, что подороже. В результате вымывается значительная часть медуслуг и врачам становится выгодно не лечить, а зарабатывать. При этом смысл МЭСов изменился: изначально они разрабатывались для того, чтобы оценивать качество медицинской помощи, а не только служить критерием оплаты и учета. «А где у нас система оценки управления качеством? Ее нет, — говорит Воробьев. — Тогда зачем нам стандарты?»

Еще одно слабое звено в системе стимулов — собственно медицинские страховые компании. Власти начали развивать страховую медицину в 1992 году, но дело застопорилось на полпути. Сейчас страховой бизнес устроен так. Региональные отделения фонда ОМС вместе с местным минздравом определяют тарифы «по страховке» — по сути это ставка оплаты труда медиков в регионе (страховщики и медучреждения из этого процесса исключены). Дальше деньги из федерального фонда ОМС перечисляются в региональные, а там через страховщиков перераспределяются медучреждениям. До 2014 года поликлиники получали деньги за каждую оказанную медуслугу, а больницы — за так называемый законченный случай, то есть комплекс медуслуг по стандарту, когда, скажем, пневмония лечится десять дней, — и не важно, сколько раз ты брал у больного анализы сверхпрописанного. В 2014 году поликлиники перевели на подушевое финансирование: деньги им начисляют за приписанного пациента, что исключает практику навязывания анализов и обследований. Налицо улучшение, но поликлиники не отчитываются за качество медпомощи, и им по-прежнему выгодно до последнего не передавать пациентов больницам.

Страховщики в этой схеме не страхуют граждан и вообще не несут рисков. За администрирование денежных потоков они имеют право получить 1—2% их общего объема, уточнили во Всероссийском союзе страховщиков. Кроме того, страховым компаниям предписано выявлять нарушения в медучреждениях. По идее, как раз они должны оценивать качество медпомощи, но на деле весь контроль сводится к проверке того, насколько аккуратно заполнены истории болезни, в один голос говорят врачи. Если найдут нарушение — удержат всю оплату за лечение и взыщут штраф в размере до 100% за случай. То есть больница не только не получит и так небольших денег, она может уйти в минус и оказаться на грани банкротства. При этом страховые компании экономически заинтересованы в плохой работе медучреждений: им достается до половины того, что они взыскали (остальное возвращается в фонд ОМС). Сколько это в деньгах, страховые не говорят, но, по данным финансового аналитика ИХ «ФИНАМ» Тимура Нигматуллина, в 2014 году они получили 24 млрд рублей, или 2,5% общего бюджета фонда ОМС.

Во всем мире страховые компании через игру ставками подталкивают людей к здоровому образу жизни. Особенно это очевидно в Нидерландах, где страховые компании получают пациента «целиком». Они стараются выявить заболевание на ранней стадии и ведут пациента всю жизнь, выбирая ему больницы, врачей. Их главный интерес в том, чтобы клиент серьезно не заболел и прожил до глубокой старости. За это они оставляют себе 7—9% от суммы страховки, что немало, но это требует совершенно иного уровня квалификации страховщиков. Российская система ОМС стимулирует врачей руководствоваться не интересами больного, а требованиями страховых компаний, что выхолащивает суть профилактики или лечения. А сами медучреждения в принципе финансово заинтересованы в том, чтобы люди болели чаще, дольше и тяжелее.

Куда двигаться

Конечно, московское и российское здравоохранение нужно реформировать — с этим согласны и сторонники, и противники нынешней оптимизации. По сути оно — с чрезмерной властью бюрократии, упором не на клиническую эффективность, а на валовые показатели — до сих пор остается советским и не отвечает времени. Устарели и сами методы лечения, из-за чего временные затраты на лечение одной болезни в России выше, чем во многих других странах.

Любая реформа — это труднейшая задача, и браться за нее нужно с определения цели. В странах с высокоразвитым здравоохранением в качестве такой цели выбрана долгая, полноценная жизнь каждого гражданина. Для этого заболевания выявляют как можно раньше, пациенту подбирают поддерживающую терапию, которая позволит ему оставаться активным как можно дольше. Исходя из этих задач выстраиваются стимулы для врачей, страховщиков, медучреждений. Такой подход, ко всему прочему, и самый экономный: амбулаторное лечение гораздо дешевле, чем услуги «скорой помощи» или высокотехнологичных клиник.

Отчасти эти идеи были заложены в концепцию реформы отечественного здравоохранения. Проблемы, однако, возникли на стадии ее реализации. На первом этапе в 2009—2011 годах Минздрав планировал разработать стандарты медицинского обслуживания — они, по идее, должны были стать основой дальнейших структурных изменений. Но этого не произошло: как сообщила в январе 2015 года ФАС, проверка подразделений Минздрава по всей стране выявила «отсутствие значительного числа» МЭСов и «критериев качества медицинской помощи». А без них для дальнейших изменений нет ориентиров. Кроме того, Минздрав поставил, но не решил еще одну базовую задачу: модернизацию системы медицинского образования. Без квалифицированных врачей система здравоохранения не будет выполнять свою миссию — улучшать и поддерживать здоровье россиян.

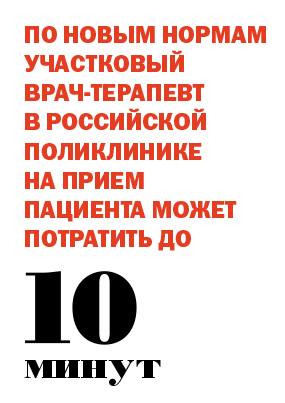

Много вопросов вызывает и второй этап, который заканчивается в 2015 году. Правительство планировало модернизировать систему финансирования. Но здесь есть гораздо более важная проблема — адекватность финансирования поставленным задачам, например повышения доступности медпомощи. На словах она решается, а на деле в Москве закрывают бесплатные стоматологические кабинеты или переводят большую часть услуг на платную основу. Поэтому важно разобраться, что сколько стоит и кто за что платит. Нормативы, по которым прием пациента стоит 100 рублей, а врач в поликлинике за день должен принять 40—50 человек, — это профанация. Должна быть выстроена система с реальными, а не иллюзорными (желаемыми) тарифами и с ясными правилами оплаты медпомощи. И если страховые компании, получая немалую часть медицинских денег, не выполняют своих функций — не отстаивают интересы пациента и не контролируют качество медпомощи, то эту квазистраховую систему нужно переделать или отменить.

Даже эти четыре важнейшие задачи решить довольно трудно, а за ними стоят сотни других, не менее насущных. И каждая требует серьезнейшей профессиональной проработки и экспертизы медицинского сообщества. Причем обсуждение должно идти не только на форумах в интернете — к счастью, у нас уже есть серьезные общественные организации врачей, такие как Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Рошалем или Российская медицинская ассоциация, которые могли бы оказать чиновникам помощь в разработке плана реформы.

Главная проблема с нынешней реформой, как представляется, в том, что нечетко заданы или непонятны ее конкретные цели, а поставленные задачи не выполняются в обозначенное время. И кроме заверений Минздрава, нет научных обоснований, что проводимая оптимизация увеличит доступность и качество медпомощи и улучшит здоровье россиян. Во всяком случае врачи и граждане видят расхождение между заявлениями чиновников и реальными делами, не понимают, что происходит, и это вызывает серьезное раздражение. Если расходы на здравоохранение снижаются (4,4% ВВП в 2011 году против 3,4% в 2015—2017-х), а на систему ОМС сейчас переводят высокотехнологичную и крайне дорогую медпомощь, то не стоит делать вид, будто все идет по плану. С точки зрения менеджмента было бы важно начать открытый и честный разговор о реформе, соотнося декларируемые цели имеющимся возможностям. Иначе реформа превращается в имитацию деятельности с заведомо недостижимым результатом.