читайте также

В начале 1980-х годов компания GTE была готова стать крупным игроком отрасли информационных технологий. NEC была гораздо меньше и не имела опыта работы в сфере телекоммуникаций. Сегодня NEC входит в пятерку крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций, полупроводников и мейнфреймов. GTE, по сути, стала телефонной компанией, занимающей определенные позиции в оборонной и светотехнической промышленности. Что же произошло? NEC создала и развила свои ключевые компетенции. GTE, в свою очередь, не могла прийти к единому мнению о том, на каких компетенциях основывать свою стратегию. Она организовалась вокруг стратегических бизнес-единиц, которые по своей природе недостаточно инвестируют в ключевые компетенции, ограничивают ресурсы и сдерживают инновации. Конкурентоспособность компании определяется ее ключевыми компетенциями и основными продуктами (осязаемыми результатами этих компетенций). Ключевые компетенции — это коллективное обучение в организации, особенно способность координировать различные производственные умения и интегрировать технологические потоки. Это также стремление к работе за пределами границ фирмы. Организация деятельности на базе ключевых компетенций требует радикальных изменений в корпоративной структуре. Первый шаг требует определения ключевых компетенций, которые отвечают следующим трем требованиям: они обеспечивают потенциальный доступ к широкому спектру рынков, вносят вклад в потребительские преимущества продукта, и их сложно скопировать конкурентам. Следующий шаг — перестроить архитектуру компании, заставить извлекать уроки из альянсов и сосредоточиться на внутреннем развитии. Руководству следует задаться вопросом: как долго мы сможем сохранять конкурентоспособность, если не будем контролировать эту ключевую компетенцию? Насколько важна эта ключевая компетенция для потребительских преимуществ? Какие возможности будут упущены, если мы утратим эту компетенцию?

Многие компании до сих пор не знают, как эффективно победить в мировой гонке за успехом. В 1980-х годах топ-менеджеров оценивали по их способности перестраивать, упорядочивать и упрощать иерархию своих корпораций. В 1990-х годах их оценивали по способности выявлять, развивать и использовать ключевые компетенции, обеспечивающие рост корпорации. Более того, им придется переосмыслить саму концепцию корпорации.

Рассмотрим последние 10 лет деятельности компаний GTE и NEC. В начале 1980-х GTE имела все шансы стать крупным игроком в развивающейся отрасли информационных технологий. Она активно работала в сфере телекоммуникаций. Ее деятельность охватывала широкий спектр направлений, включая телефонные, коммутационные и передающие системы, цифровые АТС, полупроводники, пакетную коммутацию, спутники, оборонные системы и светотехническое оборудование. Группа Entertainment Products Group, принадлежавшая GTE и производившая цветные телевизоры Sylvania, также занималась смежными технологиями обработки и передачи изображения. В 1980 году объем продаж GTE составил $9,98 млрд, а чистый денежный поток — $1,73 млрд. NEC, напротив, была значительно меньше — ее объем продаж составил $3,8 млрд. У нее была сопоставимая технологическая база и компьютерный бизнес, но не было опыта работы в сфере телекоммуникаций.

Однако взгляните на позиции GTE и NEC в 1988 году. Выручка GTE в 1988-м составила $16,46 млрд, а у NEC — значительно выше — $21,89 млрд. GTE, по сути, стала телефонной компанией, сотрудничающей с оборонной промышленностью и производителями осветительных систем. Другие направления деятельности GTE по мировым меркам невелики. GTE продала Sylvania TV и Telenet, передала коммутацию, передачу данных и цифровые АТС в совместные предприятия и закрыла производство полупроводников. В результате международные позиции GTE ослабли. Доля выручки от продаж за пределами США в общей выручке снизилась с 20 до 15% в период с 1980 по 1988 год.

Компания NEC стала мировым лидером в производстве полупроводников и игроком первого эшелона на рынке телекоммуникационных систем и компьютеров. Она укрепила свои позиции на рынке суперкомпьютеров. Компания вышла за рамки общедоступных коммутаторов и систем передачи данных, включив в свой ассортимент такие товары, как мобильные телефоны, факсимильные аппараты и ноутбуки, тем самым сократив разрыв между телекоммуникациями и автоматизацией делопроизводства. NEC — единственная компания в мире, входящая в пятерку лидеров по выручке в сфере телекоммуникаций, полупроводников и суперкомпьютеров. Почему же эти две компании, начав с сопоставимых бизнес-портфелей, добились столь разных результатов? В основном потому, что NEC рассматривала себя с точки зрения «основных компетенций», а GTE — нет.

Переосмысление корпорации

Когда-то диверсифицированная корпорация могла просто нацелить свои бизнес-подразделения на конкретные рынки сбыта и призвать их стать мировыми лидерами. Но с постоянно меняющимися границами рынков цели становятся трудно достижимыми, а захват рынка в лучшем случае временным. Некоторые компании доказали свою способность создавать новые рынки, быстро выходить на развивающиеся и радикально менять модели потребительского выбора на устоявшихся рынках. Именно им стоит подражать. Важнейшая задача руководства — создать организацию, способную производить продукты с превосходным функционалом или, что еще лучше, запускать продукты, которые нужны клиентам, но о которых они пока даже не мечтают.

Это обманчиво сложная задача. В конечном счете она требует радикальных изменений в управлении крупными фирмами. Это означает, прежде всего, что высшее руководство западных компаний должно взять на себя ответственность за снижение конкурентоспособности. Все знают о высоких процентных ставках, японском протекционизме, устаревшем антимонопольном законодательстве, непокорных профсоюзах и нетерпеливых инвесторах. Гораздо сложнее увидеть или признать, насколько мало дополнительного импульса компании получают от политического или макроэкономического «облегчения». И теория, и практика западного менеджмента тормозят наше движение вперед. Именно принципы управления нуждаются в реформировании.

Сравнение NEC и GTE опять же поучительно, и это лишь одно из многих подобных сравнений, проанализированных нами для понимания меняющейся основы мирового лидерства. В начале 1970-х годов NEC сформулировала стратегическое намерение — использовать конвергенцию обработки данных и коммуникаций, которую она назвала «системой управления и контроля». Высшее руководство считало, что успех будет зависеть от наращивания компетенций, особенно в области полупроводников. Руководство приняло соответствующую «стратегическую архитектуру», кратко изложенную в системе управления и контроля, а затем донесло это намерение до всей организации и внешнего мира в середине 1970-х годов.

NEC создала «Комитет управления и координации» из числа топ-менеджеров для надзора за разработкой основных продуктов и развитием ключевых компетенций. Далее она создала координационные группы и комитеты, охватывающие интересы отдельных подразделений. Следуя своей стратегической архитектуре, NEC перераспределила огромные ресурсы для укрепления своих позиций в сегменте компонентов и центральных процессоров. Используя механизмы сотрудничества для увеличения внутренних ресурсов, NEC смогла аккумулировать широкий спектр ключевых компетенций.

NEC скрупулезно выделила три взаимосвязанных направления развития технологий и рынка. Высшее руководство определило, что вычислительная техника будет развиваться от крупных мейнфреймов к распределенной обработке данных, компоненты — от простых интегральных схем к сложным сверхбольшим интегральным схемам (СБИС), а коммуникации — от механических коммутаторов с поперечными шинами к сложным цифровым системам, которые мы сейчас называем цифровыми сетями интегрального обслуживания (ISDN). По мере дальнейшего развития, по мнению NEC, бизнесы в области вычислительной техники, коммуникаций и компонентов будут настолько пересекаться, что их станет очень сложно различить, и что перед любой компанией, которая накопит компетенции, необходимые для работы на всех трех рынках, откроются огромные возможности.

Высшее руководство NEC определило, что полупроводники станут важнейшим «основным продуктом» компании. Фирма заключила множество стратегических альянсов (более 100 к 1987 году), направленных на быстрое и экономичное наращивание знаний. В сфере суперкомпьютеров наиболее заметным было сотрудничество с Honeywell и Bull. Практически все соглашения о сотрудничестве в области полупроводниковых компонентов были ориентированы на доступ к технологиям. Заключая соглашения о сотрудничестве, операционные менеджеры NEC понимали обоснованность этих альянсов и цель — перенять опыт партнеров. Директор по научно-исследовательской деятельности NEC так охарактеризовал процесс наращивания компетенций в 1970-х и 1980-х годах: «С точки зрения инвестиций гораздо быстрее и дешевле было использовать зарубежные технологии. Нам не нужно было разрабатывать новые идеи».

В GTE, по всей видимости, не было такой ясности стратегического замысла и стратегической архитектуры. Хотя руководители высшего звена обсуждали последствия развития отрасли информационных технологий, общепринятое мнение о том, какие компетенции потребуются для обеспечения конкурентоспособности в этой отрасли, не было донесено до широких масс. Несмотря на значительную работу сотрудников по выявлению ключевых технологий, старшие линейные менеджеры продолжали действовать так, как будто они управляют независимыми подразделениями. Децентрализация не позволяла сконцентрироваться на ключевых компетенциях. Вместо этого отдельные компании все больше зависели от внешних специалистов в плане критически важных навыков, а сотрудничество стало путем к поэтапному выходу из бизнеса. Сегодня с новой командой управленцев GTE переориентировалась на применение своих компетенций на развивающихся рынках телекоммуникационных услуг.

Корни конкурентного преимущества

Различие, которое мы наблюдали в том, как компании NEC и GTE представляли себя — портфель компетенций против портфеля бизнесов, — повторялось во многих отраслях. С 1980 по 1988 год Canon выросла на 264%, Honda — на 200%. Сравните это с Xerox и Chrysler. И если когда-то западные менеджеры беспокоились о низкой стоимости и высоком качестве японского импорта, то теперь их подавляла скорость, с которой японские конкуренты осваивали новые рынки, создавали новые продукты и совершенствовали их. Canon подарила нам персональные копировальные аппараты; Honda перешла от мотоциклов к четырехколесным внедорожным багги. Sony разработала 8-миллиметровую видеокамеру; Yamaha — цифровое пианино. Komatsu разработала подводный бульдозер с дистанционным управлением, а Casio — цветной ЖК-телевизор с небольшим экраном. Кто бы мог предвидеть такую эволюцию этих передовых рынков?

На более развитых рынках японские конкуренты вызывают не меньшее беспокойство. Японские компании создают целую плеяду функций и усовершенствований, которые делают повседневные продукты более технологически сложными. Японские автопроизводители стали пионерами в области полноприводных автомобилей, четырехклапанных двигателей, автомобильных навигационных систем и сложных электронных систем управления двигателем. Благодаря богатому ассортименту своих продуктов Canon теперь занимает лидирующие позиции на рынке факсимильных аппаратов, настольных лазерных принтеров и даже на рынке оборудования для производства полупроводников.

В краткосрочной перспективе конкурентоспособность компании определяется соотношением цены и производительности существующих продуктов. Однако компании, пережившие первую волну глобальной конкуренции, как западные, так и японские, стремятся к схожим и высоким стандартам стоимости и качества продукции, что является минимальным препятствием для дальнейшей конкуренции, но все менее важным источником отличительных преимуществ. В долгосрочной перспективе конкурентоспособность будет проистекать из способности создавать с меньшими затратами и быстрее, чем конкуренты, ключевые компетенции, способствующие появлению продуктов, которые невозможно предвидеть. Реальные источники преимуществ кроются в способности руководства консолидировать общекорпоративные технологии и производственные навыки в компетенции, позволяющие отдельным предприятиям быстро адаптироваться к меняющимся возможностям.

Руководителям высшего звена, заявляющим, что они не могут развивать ключевые компетенции, либо потому, что считают автономию бизнес-единиц неприкосновенной, либо потому, что их руки связаны квартальным бюджетом, стоит задуматься. Проблема многих западных компаний заключается не в том, что их руководители менее компетентны, чем японские, и не в том, что японские компании обладают более высоким техническим потенциалом. Напротив, их приверженность концепции корпорации неоправданно ограничивает способность отдельных предприятий в полной мере использовать огромный запас технологических возможностей, которым обладают многие американские и европейские компании.

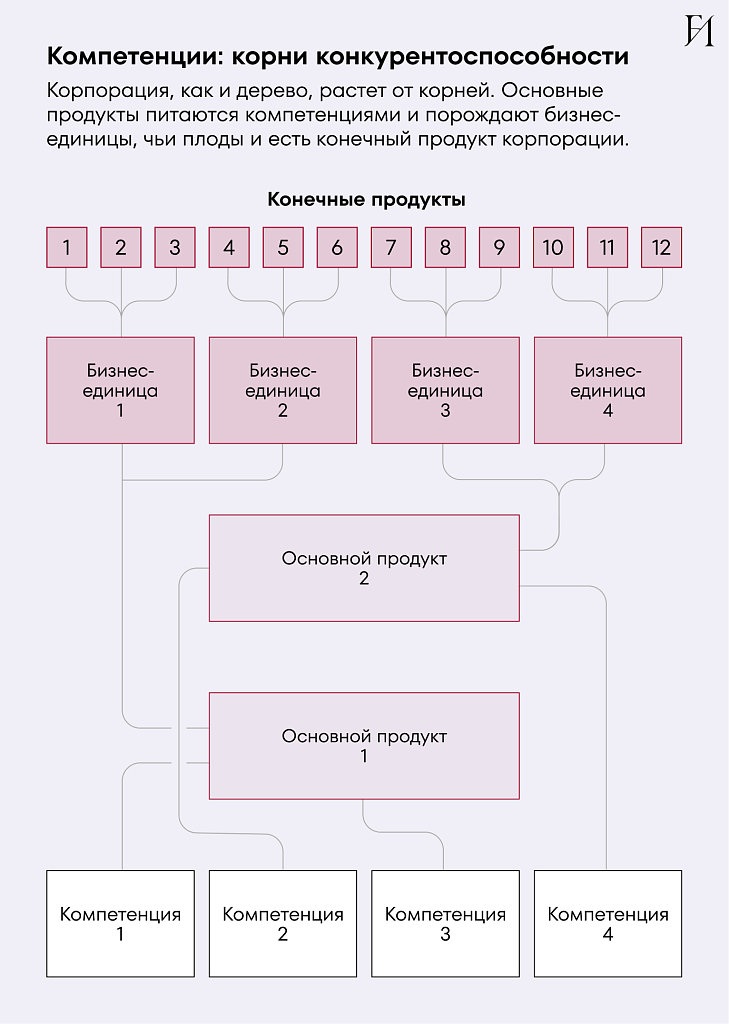

Диверсифицированная корпорация — это большое древо. Ствол и основные ветви — основные продукты; более мелкие ветви — бизнес-единицы; листья, цветы и плоды — конечные продукты. Корневая система, обеспечивающая питание, поддержку и стабильность, — это ключевая компетенция. Можно не заметить силу конкурентов, глядя только на их конечные продукты, так же, как можно не заметить силу дерева, глядя только на его листья. (См. «Компетенции: корни конкурентоспособности».)

Ключевые компетенции — это коллективное обучение в организации, особенно в области координации различных производственных умений и интеграции технологических потоков. Взять, к примеру, способность Sony к миниатюризации или опыт Philips в области оптических носителей. Теоретические знания о том, как разместить радио на чипе, сами по себе не гарантируют компании возможности производить миниатюрные радиоприемники размером с визитную карточку. Чтобы добиться этого, Casio необходимо скоординировать свои знания и опыт в области миниатюризации, разработки микропроцессоров, материаловедения и создания сверхтонких прецизионных корпусов — те же навыки, которые она применяет в своих миниатюрных калькуляторах, карманных телевизорах и цифровых часах.

Ключевая компетенция касается не только гармонизации технологических потоков, но и организации работы и создания ценности. Среди компетенций Sony — миниатюризация. Для этого Sony должна обеспечить единое понимание потребностей клиентов и технологических возможностей технологами, инженерами и маркетологами. Сила основной компетенции четко ощущается как в сфере услуг, так и в производстве. Citicorp опередила других, инвестировав в операционную систему, которая позволила ей круглосуточно присутствовать на мировых рынках. Ее компетенция в области систем позволила компании выделиться на фоне многих финансовых организаций.

Ключевая компетенция — это коммуникация, вовлеченность и сильная приверженность делу, что выходит за рамки организации. Она охватывает людей разных уровней и все функции. Исследования мирового уровня — например, в области лазеров или керамических материалов — могут проводиться в корпоративных лабораториях, не оказывая влияния на какие-либо направления деятельности компании. Навыки, составляющие ключевую компетенцию, должны быть сосредоточены вокруг людей, чьи усилия не слишком узконаправлены, то есть они смогут распознать возможности для объединения своего функционального опыта с опытом других людей новыми и интересными способами.

Основные компетенции не ослабевают по мере использования. В отличие от физических активов, которые со временем деградируют, компетенции развиваются по мере их применения и распространения. Но компетенции все равно необходимо развивать и защищать; знания теряют свою актуальность, если их не использовать. Компетенции — это связующее звено между существующими предприятиями. Они также являются движущей силой развития новых компаний. Модели диверсификации и выхода на рынок могут определяться ключевыми компетенциями, а не только привлекательностью рынков.

Рассмотрим компетенции компании 3M в области производства клейкой ленты. Создавая разнообразные направления бизнеса типа производства самоклеящихся стикеров Post-it, магнитной ленты, фотопленки, самоклеящихся лент и абразивных материалов, компания использовала широко распространенные компетенции в области производства подложек, покрытий и адгезионных материалов, а также разработала различные способы их объединения. Более того, 3M постоянно инвестирует в свои компетенции. За кажущимся чрезвычайно диверсифицированным портфелем направлений скрывается лишь несколько общих основных компетенций.

Напротив, существуют крупные компании, которые имели потенциал для развития ключевых компетенций, но не смогли этого сделать, поскольку высшее руководство не могло представить себе компанию как совокупность отдельных предприятий. GE продала большую часть своего бизнеса по производству бытовой электроники французской компании Thomson, утверждая, что ей становится все труднее поддерживать конкурентоспособность в этом секторе. Несомненно, это так, но по иронии судьбы она продала несколько ключевых предприятий конкурентам, которые уже были лидерами в этой области компетенций, — Black & Decker, производившей небольшие электродвигатели, и Thomson, которая стремилась развивать свою компетенцию в области микроэлектроники и которая научилась у японцев тому, что присутствие в секторе бытовой электроники жизненно важно для решения этой задачи.

Руководство, зацикленное на стратегическом подходе к бизнес-единицам, практически неизбежно сталкивается с зависимостью отдельных подразделений от внешних поставщиков критически важных компонентов, таких как двигатели или компрессоры. Но это не просто компоненты. Это основные продукты, обеспечивающие конкурентоспособность широкого спектра конечных продуктов. Они являются физическим воплощением ключевых компетенций.

Как не думать о компетенциях

Поскольку компании стремятся развивать компетенции, определяющие глобальное лидерство, успешные фирмы перестали представлять себя как совокупность предприятий, производящих продукцию. Canon, Honda, Casio или NEC могут показаться управляющими портфелями компаний, не связанных между собой с точки зрения клиентов, каналов сбыта и стратегии продвижения своих продуктов. Действительно, порой их портфели могут показаться странными: NEC — единственная мировая компания, входящая в число лидеров производителей вычислительной техники, телекоммуникаций и полупроводников, а также имеющая процветающий бизнес по производству потребительской электроники.

Но внешность обманчива. В NEC цифровые технологии, особенно касающиеся сверхбольших интегральных схем (СБИС) и навыков системной интеграции, играют основополагающую роль. Благодаря ключевым компетенциям, лежащим в их основе, разрозненные предприятия становятся сплоченными. Именно ключевая компетенция Honda в области двигателей и силовых агрегатов дает ей особое преимущество в производстве автомобилей, мотоциклов, газонокосилок и генераторов. Ключевые компетенции Canon в области оптики, обработки изображений и управления микропроцессорами позволили ей выйти на такие, казалось бы, разные рынки, как рынки копировальных аппаратов, лазерных принтеров, фотоаппаратов и сканеров, и даже доминировать на них. Philips более 15 лет работала над совершенствованием своей компетенции в области оптических носителей (лазерных дисков), как и JVC, занимая лидирующие позиции в области видеозаписи. Другими примерами основных компетенций могут служить механотроника (способность сочетать машиностроение и электронику), технологии видеоизображения, биоинженерия и микроэлектроника. На ранних этапах формирования своей компетенции компания Philips не могла себе представить все продукты, которые появятся на свет благодаря ее компетенции в области оптических носителей, равно как и компания JVC не могла предвидеть появление миниатюрных видеокамер, когда она впервые начала изучать технологии производства видеокассет.

Маркетинговая близорукость

В отличие от борьбы за доминирование в качестве всемирного бренда, которую мы наблюдаем в мировых вещательных и печатных СМИ и которая направлена на завоевание мировой «доли внимания», борьба за формирование компетенций мирового класса остается невидимой для тех, кто не стремится к этому целенаправленно. Высшее руководство часто отслеживает стоимость и качество продукции конкурентов, но сколько менеджеров распутывают паутину альянсов, созданных их японскими конкурентами для приобретения компетенций по низкой цене? В скольких западных советах директоров существует четкое общее понимание компетенций, которые компания должна развивать для мирового лидерства? Действительно, сколько руководителей высшего звена обсуждают принципиальное различие между конкурентной стратегией на уровне бизнеса и конкурентной стратегией на уровне всей компании?

Давайте проясним ситуацию. Развитие ключевых компетенций не означает опережение конкурентов в расходах на исследования и разработки. В 1983 году, когда Canon обогнала Xerox по доле мирового рынка копировальных аппаратов, ее бюджет на НИОКР в области репрографии составлял лишь малую долю от бюджета Xerox. За последние 20 лет NEC тратила на НИОКР меньше в процентном отношении к объему продаж, чем почти все ее американские и европейские конкуренты.

Ключевая компетенция также не подразумевает совместного несения затрат, как в случае, когда два или более стратегических бизнес-подразделений используют общие производственные мощности — завод, сервисный центр или отдел продаж — или совместно используют какой-то общий компонент. Выгоды от совместного использования могут быть значительными, но поиск общих затрат обычно представляет собой запоздалую попытку рационализации производства в рамках существующих предприятий, а не заранее спланированную попытку развития компетенций, из которых вырастают сами предприятия.

Более того, формирование ключевых компетенций — более амбициозная задача, чем вертикальная интеграция, и отличается от нее. Руководители, принимающие решение о производстве или закупках, начинают с конечных продуктов, обращая внимание на эффективность цепочки поставок, а затем — на дистрибуцию и клиентов. Они не занимаются инвентаризацией навыков и не стремятся применять их нетрадиционными способами. (Конечно, решения о компетенциях действительно закладывают логику вертикальной интеграции. Canon не интегрирована в свой бизнес по производству копировальной техники, за исключением тех аспектов вертикальной цепочки, что поддерживают компетенции, которые компания считает критически важными.)

Определение ключевых компетенций и их утрата

Для определения ключевых компетенций компании можно использовать как минимум три критерия. Во-первых, ключевая компетенция обеспечивает потенциальный доступ к широкому спектру рынков. Например, компетенция в области систем отображения информации позволяет компании участвовать в таких разнообразных сегментах рынка, как калькуляторы, мини-телевизоры, мониторы для ноутбуков и автомобильные приборные панели, — именно поэтому выход Casio на рынок портативных телевизоров был предсказуем. Во-вторых, ключевая компетенция должна вносить значительный вклад в то, как потребитель воспринимает преимущества конечного продукта. Очевидно, что компетенции Honda в области двигателей отвечает этим требованиям.

Наконец, конкурентам должно быть сложно имитировать основную компетенцию. Это будет трудно, если она представляет собой сложную гармонизацию отдельных технологий и производственных навыков. Конкурент может приобрести некоторые технологии, составляющие ключевую компетенцию, но ему будет сложнее воспроизвести более или менее комплексную модель внутренней координации и обучения. Решение JVC, принятое в начале 1960-х годов, продолжить разработку компетенции в области видеопленки выдержало три описанных здесь теста. Решение RCA, принятое в конце 1970-х, разработать систему видеопроигрывателя с игольчатой головкой не прошло эти испытания.

Немногие компании способны достичь мирового лидерства более чем в пяти-шести фундаментальных компетенциях. Компания, составляющая список из 20—30 компетенций, вероятно, не составила список ключевых компетенций. Тем не менее, составление такого списка и рассмотрение совокупных компетенций как строительных блоков, вероятно, является хорошей практикой. Это, как правило, подталкивает компанию к поиску лицензионных соглашений и альянсов, благодаря которым она может с низкими затратами приобрести недостающие компоненты.

Большинство западных компаний вообще редко задумываются о конкурентоспособности в таком ключе. Пора трезво оценить риски, которым они подвергаются. Компании, оценивающие конкурентоспособность как свою собственную, так и конкурентов, прежде всего с точки зрения соотношения цены и производительности конечных продуктов, способствуют разрушению ключевых компетенций или прилагают слишком мало усилий для их развития. Встроенные навыки, которые способствуют созданию следующего поколения конкурентоспособных продуктов, невозможно «взять в аренду» посредством аутсорсинга и партнерства с поставщиками комплектующего оборудования. По нашему мнению, слишком многие компании неосознанно отказались от ключевых компетенций, сократив внутренние инвестиции в то, что они ошибочно считали просто «центрами затрат», в пользу внешних поставщиков.

Взять, к примеру, Chrysler. В отличие от Honda, компания склонна рассматривать двигатели и силовые агрегаты как всего лишь еще один компонент. Chrysler становится все более зависимой от Mitsubishi и Hyundai: с 1985 по 1987 год количество двигателей, отданных на аутсорсинг, выросло с 252 000 до 382 000. Трудно представить, чтобы Honda передала сторонней компании ответственность за производство, не говоря уже о проектировании, столь важной части автомобиля — именно поэтому Honda вложила столько сил в автогонки Формулы-1. Honda смогла объединить свои технологии, связанные с двигателями, превратила их в общекорпоративную компетенцию, на основе которой она разрабатывает продукты мирового уровня, несмотря на меньшие бюджеты на НИОКР, чем у GM и Toyota.

Конечно, вполне возможно, что компания имеет конкурентоспособную линейку продукции, но отстает в развитии ключевых компетенций, по крайней мере, на какое-то время. Если бы компания сегодня захотела выйти на рынок копировальной техники, она бы нашла десяток японских компаний, готовых поставлять копировальные аппараты под собственной торговой маркой производителя комплектующего оборудования. Но когда фундаментальные технологии изменились или поставщик решил выйти на рынок напрямую и стать конкурентом, линейка продукции этой компании вместе со всеми ее инвестициями в маркетинг и дистрибуцию может оказаться уязвимой. Аутсорсинг станет кратчайшим путем к созданию более конкурентоспособного продукта, но, как правило, он мало способствует развитию навыков, необходимых для поддержания лидерства в производстве.

Компания также не может иметь продуманный альянс или стратегию поиска поставщиков, если она не определилась с тем, где будет развивать лидерство в сфере компетенций. Очевидно, что японские компании извлекли выгоду из альянсов. Они использовали их, чтобы учиться у западных партнеров, которые не были полностью привержены сохранению своих ключевых компетенций. Как мы уже отмечали, обучение в рамках альянса требует серьезных вложений ресурсов: командировок, наличия преданных своему делу специалистов, испытательных стендов, времени на усвоение и проверку полученных знаний. Компания может не прилагать таких усилий, если у нее нет четких целей по развитию компетенций.

Еще один способ проиграть — упустить возможности развития компетенций, которые эволюционируют в существующих компаниях. В 1970-х и 1980-х годах многие американские и европейские компании, такие как GE, Motorola, GTE, Thorn и GEC, решили выйти из бизнеса цветного телевидения, который они считали зрелым. Если под «зрелостью» они подразумевали, что у них закончились идеи для новых продуктов именно в тот момент, когда мировые конкуренты нацелились на телевизионный бизнес, то да, отрасль была зрелой. Но она определенно не была зрелой в том смысле, что все возможности для развития и применения компетенций, основанных на видео, были исчерпаны.

Избавляясь от телевизионного бизнеса, эти компании не смогли отличить отказ от него от уничтожения своих компетенций в области видеоносителей. Они не только вышли из телевизионного бизнеса, но и закрыли двери целому потоку будущих возможностей, основанных на компетенциях в области видеоизображений. Телевизионная индустрия, которую многие американские компании в 1970-х годах считали непривлекательной, сегодня находится в центре ожесточенных политических дебатов о неспособности американских корпораций извлечь выгоду из бизнеса в $20 млрд в год, который был представлен HDTV в середине — конце 1990-х годов. По иронии судьбы, правительство США просило профинансировать масштабный исследовательский проект — по сути, чтобы компенсировать американским компаниям неспособность сохранить критически важные ключевые компетенции, когда у них была такая возможность.

Напротив, можно увидеть, как такая компания, как Sony, сокращает акцент на видеомагнитофонах (где она не добилась большого успеха и где корейские компании теперь представляют угрозу), не снижая своей приверженности компетенциям, связанным с видео. Betamax от Sony обернулся провалом. Но компания вышла из этой ситуации, сохранив свои компетенции в области видеозаписи, и в настоящее время конкурирует с Matsushita на рынке 8-миллиметровых видеокамер.

Отсюда можно извлечь два очевидных урока. Во-первых, заранее оценить стоимость потери ключевой компетенции можно лишь отчасти. При принятии решений о продаже активов вместе с водой можно выплеснуть и ребенка. Во-вторых, поскольку ключевые компетенции формируются в процессе постоянного совершенствования, который может длиться десятилетиями или даже дольше, компании, не инвестировавшей в развитие ключевых компетенций, будет очень сложно выйти на развивающийся рынок, если, конечно, она не будет довольствоваться лишь ролью канала сбыта.

Американские компании, производящие полупроводники, такие как Motorola, усвоили этот болезненный урок, отказавшись от прямого участия в разработке микросхем DRAM с памятью 256 кбит/с. Пропустив этот этап, Motorola, как и большинство ее американских конкурентов, нуждалась в значительной технической помощи от японских партнеров, чтобы вернуться в битву за 1—мегабайтное поколение микрочипов. Когда речь идет о ключевых компетенциях, сложно сойти с поезда, дойти пешком до следующей станции, а затем снова сесть в тот же поезд.

Продолжение материала читайте в Ч.II