читайте также

В нынешнем сезоне сериала «Безумцы»» по календарю наступил 1969 год, и сплошь остекленное помещение вымышленного рекламного агентства «Стерлинг-Купер» с климат-контролем принимает первый компьютер, будущую классику IBM System/360. Компьютер располагается там, где раньше сидели копирайтеры.

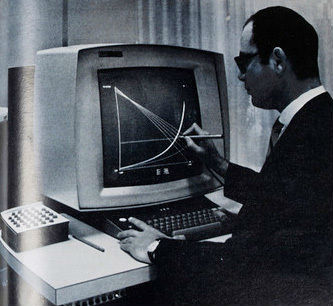

В тот самый год в статье «Компьютерная графика помогает принять решение» («Computer Graphics for Decision Making») сотрудник IBM Ирвин Миллер познакомил читателей HBR с многообещающей новой технологией, с которой умела работать IBM System/360 — с интерактивными графиками.

На место перфокарт и пленки пришли виртуальные изображения данных на стеклянных мониторах. Главным образом эти приборы отражали текст. Но соединив оборудование — надежную катодную трубу и световую ручку — с программным обеспечением, воспринимающим вводимые с помощью клавиатуры команды, удалось осуществить революцию в сфере анализа данных.

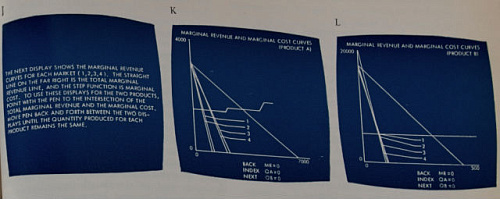

До этого, если руководители хотели выяснить связь производительности конкретного завода со стоимостью продукции, или предельных издержек и произведенных объемов, или прибыли и объемов продажи, они заполняли запрос, ждали, пока аналитик прогонит этот запрос через машину на каком-нибудь специальном языке, например на фортране, а затем напишет им отчет. Порой на это уходили месяцы. А интерактивная графика давала возможность получить реальные ответы быстро и напрямую. Миллер пояснял: «Поставив такой компьютер в своем офисе, руководитель сможет сам вызывать на экране нужные ему кривые и, дотрагиваясь до экрана световым пером, поручить компьютеру обработать новые величины и перечертить графики: машина выполняет эти команды практически моментально».

Перечитывая статью Миллера, возвращаешься к тем первоосновам, которые полезно помнить и сейчас, в мире, где и данных собирается намного больше, и мощность компьютеров достигла невероятной величины (воспетая Миллером «машина» имела память не более двух мегабайтов). И прежде всего Миллер исходит из очевидной для него предпосылки: все факторы, влияющие на бизнес, компьютер переводит в количественное выражение.

Во-вторых, учтем объяснение Миллера (а для нас полезное напоминание): что именно компьютер делает, когда выдает графики. «Чтобы решать проблемы, требующие вмешательства руководителя, нужно прежде всего сформулировать проблему в целом, а затем выразить каждый ее аспект в виде уравнения. В совокупности эти уравнения составят математическую модель той проблемы, с которой имеет дело управленец». Миллер полагал, что если ввести в систему данные по объемам производства и продаж, производственной мощности, предельным издержкам, общим издержкам, доходам, ценам, а также по цене аренды и цене продажи, то бизнесмены смогут принимать информированные решения: сохранять ли данный ассортимент, расширять ли его, брать ли в аренду тот или иной офис, покупать или одалживать, наращивать ли объем производства, а также они смогут изучить аномальный спрос и последствия ограничений.

Даже на этом простом примере видно, как непросто «сформулировать проблему как таковую». Скажем, отсутствие информации о процентах по займу (которые в 1969 году как раз взлетели в поднебесье) может привести к неверному решению. Столь же опасно отсутствие данных о конкурентах или об аналогах (эти концепции Майкл Портер введет только в 1979 году).

Миллер прекрасно понимал такую опасность (уже в 1963 году сложилось присловье «чушь на входе, чушь на выходе») и, отвечая на вопрос, как вообще руководитель может положиться на дифференциальное исчисление и линейное программирование, на которых основаны подобные модели (Миллер наивно полагает, что и высшее руководство компаний алгебре не обучалось), он говорит, что уравнения лишь «предвосхищают и подтверждают интуитивные догадки, которых мы ожидаем от бизнесмена» (курсив в оригинале). Иными словами, компьютер используется лишь как дополнительное орудие, а не как замена собственного разума руководителя.

Интуиция — ключевое понятие для Миллера. Главное преимущество новой технологии он видел не в анализе различных сценариев на основании текущих данных (хотя и это он ценил), но возможность заниматься этим в тиши отдельного кабинета, потому что таким образом у руководителя появляется время для размышлений и работы интуиции. «Управленец нуждается в тихом раздумье, когда он сам наедине рассматривает, изучает и проверяет последствия различных интуитивно принимаемых решений, прежде чем вынести их на публику и начать действовать». Это убеждение Миллер высказывает еще прежде, чем переходит к собственно техническим подробностям.

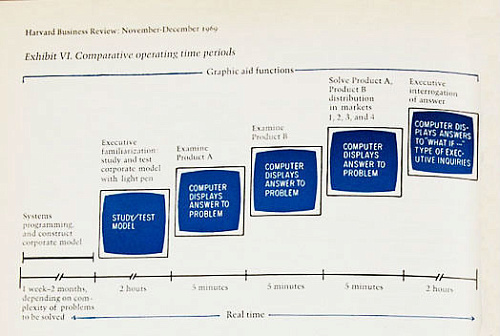

И опять же полезно перечитать Миллера также с этой точки зрения: сколько времени должен занимать весь процесс. Итак: несколько недель на составление модели, пять минут на прогон каждого сценария и — целых два часа, пока руководитель обдумает полученные ответы. В той первой статье в HBR о визуализации данных основная ценность интерактивной работы с компьютером приписывается именно двум часам уединенного размышления.

Читайте по теме: