читайте также

2 декабря одиннадцатые классы средних школ России писали сочинение: оно наконец вернулось в список завершающих среднее образование работ. Накануне портал «Учеба» обратился к нескольким филологам с просьбой прокомментировать предстоящее событие.

Я стала читать методические пояснения. «Совет по вопросам проведения итогового сочинения…». Вопросы проведения сочинения… Подумалось: самих-то авторов неужели не коробит?.. Но следующее слово в той же фразе уже недопустимо: этот самый Совет «озвучил открытые тематические направления сочинений…». Это как? Вышел на площадь и громко, через рупор?.. Думаю, что нет. Потому вместо глагола «озвучил» (частота его употребления сегодня непомерна: чем уж это слово так сограждан покорило?..) нужно попросту написать — «объявил». Если же и правда было громко прочитано, то, дамы и господа, для той нужды есть хороший русский глагол «огласил».

В толковых словарях ясно сказано, что значит «озвучить»: «…записать звуковое сопровождение (фильма) отдельно от съемки» — сделать фильм звуковым. А в «Словаре трудностей русского языка» назван и источник этой «приблизительности в выражении мысли, неточности в обозначении тех предметов, действий, о которых идет речь», — конечно же, речь «политиков, парламентариев…». Депутаты, среди которых немало бывших троечников (за версту узнаю молодца по походочке), заливают телезрителя потоком небрежных оборотов речи. Началось еще в конце 80-х — впервые с телеэкрана «без бумажки» заговорили люди, привыкшие выступать только «по бумажке», да еще кем-то отредактированной. Я завела тогда картотеку под названием «Депутатский язык». Образованные люди, заразившись, стали говорить вслед за ними «более оптимальный», «самый оптимальный»…

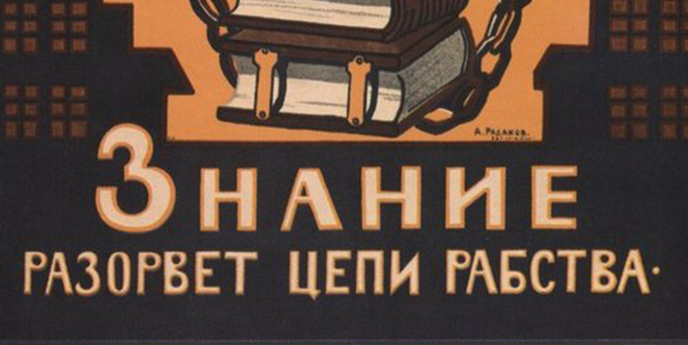

Аббревиатуры также потоком хлынули сейчас в нашу речь, повторяя начало 20-х годов. Но тогда власть хотя бы не скрывала, что ее цель — разрыв со старой Россией! Аббревиатуры разрывают связи слов, разрушают живую ткань языка. Интернет взывает: «Как расшифровывается аббревиатура «мбоу сош»??? Очень надо!!». На самом-то деле — «моу». Чего проще?.. МОУ СОШ. Так нынче называются средние школы.

Расширение словаря современной молодежи идет во многом за счет аббревиатур и технических безликих терминов — не спорим, нужных; жаль только, что параллельно идет сужение лексикона — за счет слов, которые могли бы жить в повседневной речи, препятствовать ее обеднению, способствовать тонкости мысли.

Оказалось, например, что вышли из молодежного употребления такие обозначения человеческих свойств: несведущий, прямолинейный, оголтелый, вероломный… «Оголтелый» — слово, не только не употребляется, но уже и смысл его непонятен. Безропотный и безответный тоже ушли в небытие, заменившись одним синонимом на двоих — послушный…

Как пел Булат Окуджава — « А все-таки жаль…».

Вообще довольно примечательны замены, произведенные в родной речи поколением двадцатилетних (и, конечно, предшествующим): сужение, упрощение — порой на грани убожества. Мои юные информанты (в первую очередь — Евгения Астафьева, за что ей моя благодарность) донесли до меня следующие молодежные синонимы, почти полностью вытесняющие сегодня некоторые ничем не провинившиеся перед нами слова:

- Докучный — приставучий

- Мягкотелый — слабовольный

- Беспечный и легкомысленный — несерьезный

- Инертный — ленивый

- Радушный — гостеприимный

- Обходительный — вежливый; джентльмен

- Привередливый — как ни странно, пока еще в ходу; но часто заменяется словцом попроще — капризный

- Чистосердечный — честный, прямой, открытый

- Несговорчивый — иногда употребляется; но охотней заменяется — упрямый, упертый

- Инфантильный — мне ответили про это слово так: употребляется (то есть остается все-таки известным!..), но чаще заменяется словом «детсад»: «ты ведешь себя как детсад!..»

- Нерасторопный — нынешняя замена такая: «тормоз»… Или — «тормознутый». То есть словцо, годное для однократного употребления в веселом молодежном застолье, но никак не равноценное оттесненному выразительному слову

Докучный, мягкотелый, радушный — жалко терять эти слова… В них будто пульсирует живая кровь родного языка. Позволяют тоньше, без огрубления охарактеризовать человека.

Комментируя 30-й блог, Марина Серебренникова описывает диалог на зачете. Студент, произнеся «Бьются как рыбы… в воде» и видя ее неудовольствие, спросил простодушно «Неужели на суше?». Она замечает: «А ведь это мы, старики, почти не употребляем фразеологизмов в своей речи — откуда же молодежи их брать?».

Наша речь формируется в семье. И там, где она естественным образом, без натуги пересыпана поговорками и присловьями, они оседают в нашей личной речи — и отличают ее от других незаметно для нас самих. Голь на выдумки хитра, С одной овцы две шкуры не сдерешь, Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву…

Моя няня и крестная мать, старшая односельчанка мамы, уходя домой, неизменно объявляла, прощаясь:

— Вот вам хомут и дуга — я вам больше не слуга!

Учила меня:

— Подальше положишь — поближе возьмешь! (Дня не проходит, чтоб я не убедилась еще и еще раз в мудрости этих слов!..) А мои приятельницы очень полюбили и взяли на вооружение ее неизменное назидание:

— Все дело по делу делать надо!

…Не хотите ли вы сказать, спросит язвительный читатель, что незнание этих присловий мешает нашей мысли? Пожалуй, да.