читайте также

Будучи бывшим директором по стратегии в крупных индустриальных компаниях, таких как ПАО «Полюс», и преподавателем по стратегии в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ, я все чаще наблюдаю интерес российских компаний к функциональным стратегиям и их адаптивности к динамичным условиям. Этот интерес связан с тем, что компании все чаще не успевают своевременно реагировать на постоянные изменения и оставаться конкурентными на постоянно меняющемся рынке.

Череда кризисов последних лет привела к тому, что адаптивность бизнес-стратегии стала своего рода правилом хорошего тона и обязательной частью стратегического управления организацией, вне зависимости от ее размера и отрасли. Но чтобы быть эффективным, умение приспосабливаться к изменениям должно охватывать все уровни организации — от топ-менеджмента и ключевых стратегических вопросов до операционных задач у различных функциональных вертикалей. На практике этого почти никогда не происходит, и разные подразделения или департаменты действуют изолированно друг от друга, не успевая реагировать на общие вызовы бизнеса.

Компании должны постоянно обновлять свои бизнес-модели, заниматься развитием функциональных вертикалей и взаимодействием между ними. Топ-менеджеры повсеместно говорят об адаптивности их компаний, переживших пять кризисных лет, но зачастую эти слова остаются на уровне деклараций. Как результат — в кризисные периоды функциональные вертикали — различные подразделения, департаменты, отделы и направления внутри компании — не успевают реагировать на меняющиеся задачи и тормозят всю компанию.

Например, отдел логистики одного крупного российского ритейлера годами занимался развитием собственных компетенций, не обращая внимания на потребности бизнеса и общую стратегию. В период, когда компания начала агрессивную экспансию физических точек, логистика оказалась не готова к росту, и ритейлер начал испытывать трудности с поставками, отчего не только магазины столкнулись с нехваткой товара, но и растущий сегмент онлайн-доставки. Как результат — компания начала отставать от конкурентов, которые продолжали захватывать важный канал сбыта.

Другой пример: производственное подразделение одной крупной горно-металлургической компании не сумело развить внутренние компетенции по подземной добыче в срок, из-за чего предприятие не смогло вовремя вывести месторождение на запланированную мощность.

Всех этих проблем можно было бы избежать, если бы адаптивностью на стратегическом уровне занималась не только топ-команда, но и все функциональные вертикали.

KPI и борьба за власть

Главной проблемой, которая мешает компаниям быть по-настоящему адаптивными, является «колодезное мышление» функциональных вертикалей.

Колодезное мышление — это тип мышления, при котором отдел или подразделение компании сосредоточены только на собственном развитии — в отрыве от интересов организации в целом или остальных функций.

Так, если бы служба логистики того ритейлера прислушивалась к отделу развития и его планам, то смогла бы лучше подготовиться к агрессивному росту — и в результате ритейлер удержал бы свои позиции в растущем сегменте онлайн-доставки.

Это распространенная проблема для российского бизнеса, а подобные ситуации обычно возникают из-за неприятия общей бизнес-стратегии или системы KPI, которая оценивает индивидуальные достижения каждой функции в отрыве от общих результатов.

Другой классической причиной «колодезного мышления» в компании является борьба за власть, когда различные подразделения не только демонстрируют собственные успехи, но и обращают внимание на провалы других функциональных руководителей. Так, в одной крупной горнорудной компании долгое время существовали «серые зоны» — неясности и пробелы в ответственности между подразделениями, отвечающими за инжиниринг и капитальное строительство. Не было четко прописано, кто и на каком этапе передает инвестиционные проекты дальше, какие IT-инструменты используются и где именно проходит граница по зонам ответственности. Из-за этого команды регулярно обвиняли друг друга в ошибках, а сами проекты то и дело откатывались назад на предыдущие стадии. Как результат — срывались сроки ввода объектов в эксплуатацию, а также нарушались запланированные бюджеты.

Даже когда проект все-таки запускали, он часто не достигал целевых показателей. Тогда команды начинали обвинять производственное подразделение, которое якобы не справилось с эксплуатацией. Но и производственники предпочитали держаться в стороне от проектирования и строительства — таким образом, у них всегда оставалась возможность сказать: «Мы тут ни при чем, это вы плохо спроектировали». Ответственность размывалась, и никто не был заинтересован в общем результате.

Вертикаль стратегий

Обособленность подразделений друг от друга и, как следствие, их «колодезное мышление» можно преодолеть с помощью функциональных стратегий — плана развития различных функций с привязкой к общим задачам бизнеса. При правильном подходе руководители подразделений сместят акцент с «отстаивания чести мундира» своей вертикали к согласованной реализации постоянно эволюционирующей бизнес-стратегии. Если же адаптивность функции изначально заложена в ее стратегию — это будет влиять и на общую адаптивность организации в периоды изменений.

Прежде чем углубляться в функциональные стратегии, важно понять, как устроена вся «вертикаль стратегий». Это каскад из четырех уровней — от целей акционеров до конкретных планов функций.

— Акционерная стратегия задает финансовые ожидания: дивиденды, рост стоимости, горизонты выхода из активов.

— Корпоративная стратегия решает, какие бизнес-направления войдут в портфель и как между ними будут создаваться синергии.

— Бизнес-стратегия описывает конкурентные преимущества каждого направления и ключевые показатели успеха.

— Функциональные стратегии отвечают за реализацию, определяют ресурсы, процессы и компетенции, которые делают конкурентные преимущества реальными.

Проблема эффективности и коммуникации

Обычно компании берутся за разработку функциональных стратегий, когда хотят, чтобы внутренние подразделения успевали за амбициями бизнеса. Топ-менеджмент может расписать двузначный рост рынка, но если HR не наймет людей вовремя, планы так и не будут реализованы. Именно это произошло с одним из крупнейших розничных игроков в России, СЕО которого в интервью был вынужден признать, что нехватка сотрудников затормозила запланированную экспансию.

Другая веская причина — заниматься функциональными стратегиями — связана с желанием топ-менеджмента повысить эффективность своих подразделений и наладить между ними постоянное взаимодействие. Это особенно важно в условиях постоянных внешних изменений, которые требуют от бизнеса регулярно корректировать свою стратегию.

Когда подразделения развиваются несогласованно, их сферы ответственности накладываются друг на друга, они постоянно спорят за полномочия и стараются перекладывать друг на друга ответственность в случае неудач — все это классические и знакомые многим примеры поведения в компаниях. И именно из-за такой корпоративной культуры подразделения не могут наладить эффективное взаимодействие друг с другом, срывают сроки реализации стратегических инициатив и мешают компании достигать запланированных целей.

Прозрачная функциональная стратегия для каждой функции, подготовленная вместе с соседними подразделениями и топ-менеджментом, позволяет решить эту проблему.

Как понять, что компании пора заняться разработкой функциональных стратегий

— Компания не может реализовать свою бизнес-стратегию из-за неготовности ключевых функций.

— Вертикали оспаривают или пытаются занизить амбициозные цели, поставленные СЕО или акционерами.

— Функциям не хватает гибкости, из-за чего компания не может адаптироваться к внешним изменениям.

— Размытые зоны ответственности между подразделениями увеличивают операционные издержки бизнеса.

— Инициативы и идеи отдельных функций не входят в общую стратегическую повестку компании.

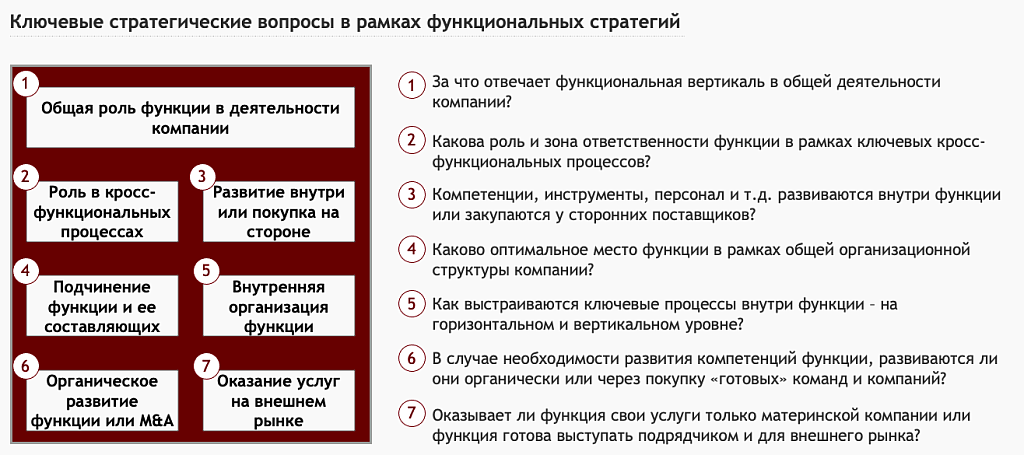

У каждой компании свой контекст, но контрольный список вопросов, на которые должна отвечать проработанная функциональная стратегия, почти неизменен. За годы работы по созданию и реализации функциональных стратегий для различных организаций я выделил семь универсальных вопросов, приведенных на рисунке ниже.

Каждый из семи вопросов задает траекторию развития функции и определяет ее вклад в выполнение общей бизнес-стратегии. Возьмем инженеров: они могут ограничиться ролью проектировщиков, которые отвечают только за срок подготовки проектной документации. А могут взять на себя роль тех, кто отвечает за технологическое развитие бизнеса, управлять воронкой инноваций и NPV (чистая приведенная стоимость) реализуемых проектов. Или распространенная функция DevRel (отношения с разработчиками программного обеспечения) — в одной компании ей занимается HR, в другой — ее переводят в маркетинг, чтобы строить бренд работодателя и привлекать таланты извне.

Эффект от функциональной стратегии определяется тем, насколько смело компания способна решать острые вопросы. Если сложные темы обходят стороной или процесс сводится к формальностям, функция моментально попадает в традиционные ловушки, что лишь усугубляет колодезное мышление. Результат предсказуем: вместо прироста бизнес получает еще один уровень неэффективности.

Инструмент — не панацея

Как и любой другой управленческий инструмент, сами по себе функциональные стратегии не избавят руководителей функций от колодезного мышления и других популярных управленческих проблем. Функциональная стратегия работает, только если встроена в общую систему управления. Ниже — несколько наиболее частых ошибок и ловушек, связанных с интеграцией функциональной стратегии.

— Функциональная стратегия была разработана в отрыве от основной стратегии и без привязки к основным вызовам.

— Функция занималась разработкой самостоятельно и без участия смежных подразделений, что только усиливает разрыв между ними.

— В стратегии учтены только текущие задачи бизнеса, в ней нет места для корректировки курса и ресурсов под новые задачи, которые могут возникнуть из-за изменения внешней среды.

— Высшее руководство компании не вовлечено в процесс разработки функциональных стратегий, что приводит к усилению колодезного мышления и фокуса функции на собственных интересах и амбициях.

Перечисленные проблемы достаточно распространены, но решаемы. Главное — подключить к работе топ-менеджмент, корпоративных стратегов и руководителей соседних функций. Совместная деятельность способна расширить взгляд подразделения и сфокусироваться на развитии бизнеса и обсуждении острых, но значимых стратегических вопросов.

Колодезное мышление — одна из самых распространенных управленческих болезней. Оно блокирует рост и замедляет реакцию на внешние изменения. Но с помощью функциональной стратегии, если над ней работают вместе топ-менеджеры и руководители смежных подразделений, лидеры могут расширить мышление своих функций. Когда роли ясны, приоритеты синхронизированы, решения принимаются быстрее, а бизнес становится адаптивнее.