читайте также

В основе теории эволюции Чарльза Дарвина лежит концепция естественного отбора, предполагающего выживание и развитие организмов, обладающих более высокой приспособленностью к условиям внешней среды. Адаптация — то есть приспособление организма к внешним, меняющимся условиям — является необходимым фактором выживания и размножения, в то время как неспособность адаптироваться приводит к вымиранию.

Концепция адаптивных стратегий давно стала базовым инструментом для многих компаний. В отличие от классических стратегий, они релевантны для бизнес-сред, которые, во-первых, являются слабо прогнозируемыми и, во-вторых, не подлежат существенному влиянию со стороны их участников. В подобных условиях ключевым фактором является умение быстрее конкурентов считывать сигналы и максимально быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Миллиардер Рэй Далио в своей книге «Принципы» пишет: «Эволюция — это процесс адаптации, который обычно ведет к прогрессу… Это просто процесс, в результате которого что-то либо адаптируется и улучшается, либо умирает».

Один из наиболее частых примеров, упоминаемых в контексте адаптивных стратегий, — компания Zara. Выстроенная ею бизнес-модель позволяет проводить эксперименты, максимально быстро считывать реакцию рынка и либо масштабировать успешные продукты, либо сворачивать их и запускать новые.

Примеров как успешной адаптации, так и неспособности адаптироваться в бизнес-среде достаточно много. Walmart сумел адаптироваться к цифровой эпохе, максимально оптимизировать все свои процессы под онлайн-торговлю, сохранить низкие цены. А вот Sears завершила свою 125-летнюю историю банкротством в 2018 году, не справившись с демографическими изменениями, ростом электронной коммерции и успехом Walmart. Как и крупнейшая американская сеть по торговле игрушками Toys «R» Us.

Подходы к развитию адаптивных навыков достаточно хорошо изучены и описаны — в частности, в работах Мартина Ривза из BCG Bruce Henderson Institute. Адаптивность может различаться по степени проактивности компании — от режима постоянного оперативного реагирования на внешние сигналы до попыток проактивного предвосхищения изменений среды, в которой работает компания. Характеристиками адаптивности могут являться глубина изменений, осуществляемых компанией в ответ на внешние сигналы, или степень преднамеренности адаптивных изменений — от аналитических механизмов до инструментов конкуренции внутри компании.

Но независимо от взгляда на адаптацию и механизмы формирования адаптивных навыков в компаниях, как правило, она заключается именно в реагировании на изменения — назревающие или уже происходящие. Можно ли адаптироваться к тому, чего еще нет? В биологии — да.

Концепция эволюционной преадаптации

В 1901 году французский биолог Люсьен Кено предложил идею предварительной адаптации — или преадаптации — в качестве универсального механизма предвосхищения, формирующего готовность организма или вида к различным, зачастую непредсказуемым сценариям будущего. Другими словами — готовность к тому, что не происходило ранее и может не произойти вообще. В предложенной Кено концепции некоторые признаки возникают случайно и лишь потом оказываются полезными в новых, изменившихся условиях. Это может быть связано с избыточностью и резервным потенциалом, который помогает организму адаптироваться к неожиданным изменениям.

В более широком смысле преадаптация рассматривается как фундаментальное свойство живых систем, обеспечивающее их подготовку к неопределенному будущему, — способность опережающего, а не реактивного, в отличие от классической адаптации, отражения изменений среды. Люсьен Кено был не единственным автором концепции — над ней независимо работали, в частности, такие ученые, как немецкий биолог Антон Дорн и советский биолог Николай Иорданский.

Несмотря на изначальную критику, с развитием генетики преадаптация стала признанным механизмом эволюции, позволяющим быстро осваивать новые экологические ниши без длительного накопления мутаций. Наиболее часто упоминаемый пример — перья, изначально возникшие у динозавров для терморегуляции или привлечения брачных партнеров, лишь позднее они стали использоваться для полета. Стивен Джей Гулд, американский биолог-эволюционист, писал: «Перья, возможно, появились для терморегуляции. Но их истинное величие проявилось, когда динозавры (ну, некоторые из них) взлетели в воздух». А британский натуралист Дэвид Фредерик Аттенборо назвал перья «подарком эволюции, который динозавры получили, даже не зная, что он для чего-то понадобится. Миллионы лет спустя этот подарок раскрыл свой истинный потенциал: он дал им крылья». Есть и другие примеры — косточка среднего уха у млекопитающих, улучшающая восприятие звука, когда-то формировала челюсти древних рыб.

В человеческом организме тоже есть примеры, когда полезные в одном контексте признаки позже оказывались важными для новых функций. Аппендикс раньше, вероятно, помогал переваривать грубую растительную пищу — как у травоядных животных, сейчас же он служит «убежищем» для симбиотических бактерий, помогающих восстановить микрофлору после кишечных инфекций. Копчик изначально служил основой для хвоста и помогал предкам человека сохранять равновесие при передвижении по деревьям. У современных людей копчик выполняет опорную функцию для мышц таза. Эволюция использует уже имеющиеся «заготовки» для решения новых задач.

Примеры преадаптации в бизнесе

Теперь давайте перенесемся в бизнес-среду и рассмотрим примеры проявления преадаптации в различных компаниях.

Amazon Web Services сегодня — крупный бизнес с выручкой более $100 млрд по состоянию на 2024 год. Задумывалась ли Amazon изначально о будущем спросе на облачные сервисы и выводе продукта на внешний рынок? Вероятно, нет. Компания преследовала конкретную цель — создание внутренней облачной инфраструктуры для масштабирования собственного интернет-магазина и оптимизации процессов разработки приложений. Как вспоминал Джефф Безос, лишь позднее компания осознала, что ее мощные серверы и IT-решения можно предлагать сторонним компаниям. Созданная «для себя» инфраструктура оказалась универсальным продуктом для новой цифровой эры. «Перья», поддерживающие компанию, превратились в «крылья» для совершенно нового глобального бизнеса.

Другим примером преадаптации, то есть неожиданной полезности «спящих» активов, является создание слабого клея в 3M. Спенсер Сильвер, химик компании, работал над созданием суперпрочного клея для аэрокосмической промышленности. Но вместо него случайно синтезировал клей с низкой адгезией, который не приклеивал намертво и не оставлял следов после удаления. 3M сочла это провалом. В течение 10 лет автор идеи пытался придумать, где использовать слабый клей, — одним из способов применения стали невыпадающие закладки. Только в 1980 году 3M запустила новый бренд Post-it Notes, ставший хитом. Успеху продукта также способствовало распространение культуры офисной работы со значительным документооборотом.

Продукты, созданные с одними целями, могут успешно решать задачи, которых не было «на повестке» и в головах у их создателей при их изначальной проработке. В рассмотренных ситуациях компании использовали уже имеющиеся технологии, ресурсы или компетенции для создания принципиально новых продуктов и выхода на новые рынки.

Применение механизмов преадаптации в бизнесе

Можно ли отнести описанные выше примеры Amazon и 3M к примерам классической адаптивности — то есть к способности компании адаптироваться к меняющимся условиям? С одной стороны, да, но есть и принципиальное отличие. Продукты создавались не с целью реагирования на меняющиеся внешние условия или на новые запросы потребителей. Лишь в процессе эволюции — как внутренней, так и внешней — они превратились в новые, крайне успешные бизнесы.

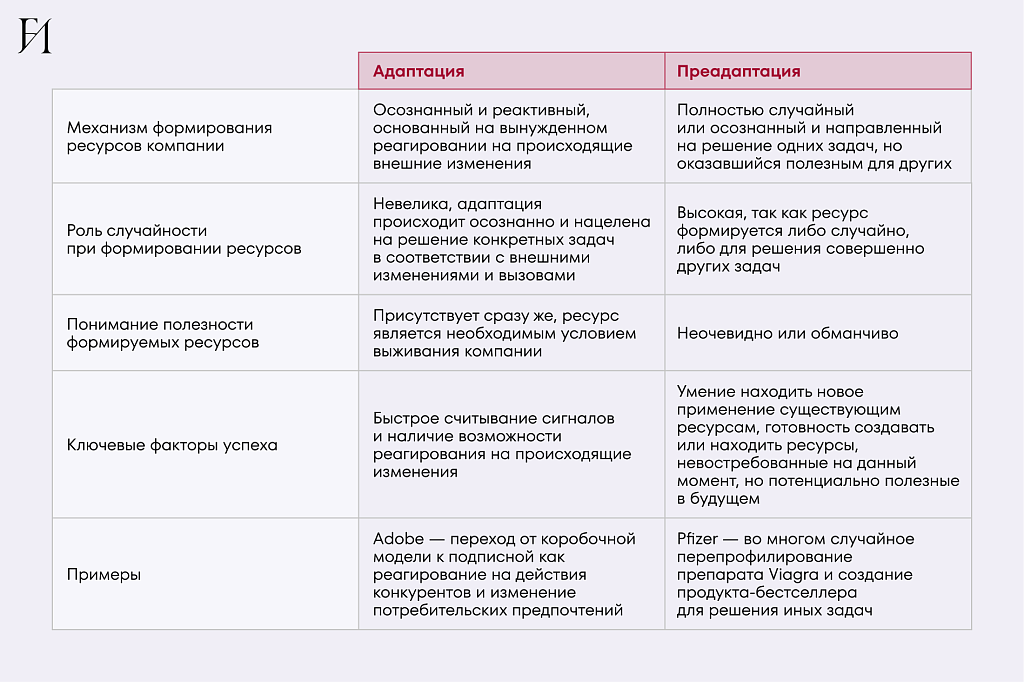

Адаптация предполагает реагирование — за счет развития уже используемых ресурсов компании (продуктов, технологий, инструментов и т.д.) или за счет создания новых, отвечающих изменившимся внешним условиям. А преадаптация — это своего рода «эволюционный лотерейный билет». Изначально данные ресурсы выглядят как бесполезные или созданные для других целей. И лишь с течением времени, зачастую достаточно неожиданно, они становятся ценными. При этом, если в природе преадаптация, да и сама адаптация являются во многом «слепыми» и случайными процессами, в бизнес-среде преадаптация может быть осмысленной и целенаправленной.

Основные различия между этими концепциями в бизнес-среде приведены в следующей таблице.

Насколько уроки и успешные примеры эволюционной преадаптации могут быть взяты на вооружение в бизнес-среде и корпоративном мире? Может ли преадаптация стать осознанным инструментом для современных компаний, находящихся в условиях динамичных и зачастую непредсказуемых изменений? Может ли она помочь компаниям создавать новые продукты и рынки, о которых ни потребители, ни конкуренты ранее не задумывались?

В научных журналах тематика преадаптации или экзаптации периодически поднималась — в частности, в контексте использования ключевых компетенций компании и переноса технологий на новые рынки. Хотелось бы сделать больший акцент на переносе идей эволюционной преадаптации на проблематику и задачи современного бизнеса.

Практическое применение принципов и механизмов преадаптации в бизнесе можно рассматривать с двух точек зрения. Первая — переосмысление уже имеющихся в компании ресурсов и наработок, которые могут быть использованы по-новому. Вторая — создание новых технологий и подходов, не имеющих очевидного применения в настоящем, но способных конвертироваться в успешные продукты в будущем. Важно подчеркнуть: для полноценной реализации эффектов преадаптации компания не должна зацикливаться на внутренней среде — значительное количество «спящих» идей может быть обнаружено и во внешнем мире: у партнеров, конкурентов, игроков из других отраслей и т.д.

Возможная общая логика применения механизмов преадаптации в бизнесе схематично представлена на следующем рисунке.

В первом случае компании необходимы свежий взгляд и регулярная инвентаризация имеющихся в ней ресурсов и наработок. «Хрестоматийный» пример: в лаборатории Xerox PARC имелся ряд революционных наработок, таких как графический пользовательский интерфейс, компьютерная мышь, лазерный принтер и многие другие, при этом компания не осознавала коммерческого потенциала своих продуктов. Во время своего визита в PARC в 1979 году Стив Джобс был настолько впечатлен увиденным, что окрестил это «апокалиптическим моментом». Многие наработки Xerox легли в основу будущих продуктов и грандиозного успеха Apple. К сожалению для Xerox, она не воспользовалась собственным фондом преадаптации и не смогла вовремя найти эффективное применение для многих своих наработок и технологий.

Пример провала Amazon с Fire Phone и последующего создания сверхуспешной колонки Alexa также можно отнести к примеру «переизобретения» имеющихся наработок — пусть даже изначально неуспешных, и созданию на их основе новых, более удачных продуктов. Такие технологии, как голосовой помощник Mayday, сканер объектов Firefly и ряд других, были успешно перенесены в Alexa, позволив создать не только популярный продукт, но и полноценную экосистему с внешними партнерами вокруг него — производителями бытовой техники (LG, Toshiba), автопроизводителями (BMW, Ford), технологиями «умного дома» (Philips Hue, Ecobee).

В качестве примера «второй жизни» для продуктов, возникшей в результате изменений внешней среды, можно привести и отдельные разработки российских производителей программного обеспечения, получившие новый импульс после ухода с российского рынка иностранных игроков. Изначально нишевые продукты, такие как «МойОфис» и AstraLinux, существенно нарастили свои рыночные доли.

Преадаптация — это результат системной работы с имеющимися активами, в том числе — с неочевидными, кажущимися ненужными или не очень успешными. Чтобы избежать ситуаций, аналогичных истории с разработками Xerox, и научиться извлекать максимальную пользу из имеющихся ресурсов, нужно задать себе следующие вопросы.

· Проводится ли в компании регулярный «аудит» имеющихся активов и скрытых, в том числе неиспользуемых ресурсов, — технологий, инструментов, патентов и т.д. с целью выявления новых возможностей для их применения?

· Есть ли среди активов компании те, которые могут быть переосмыслены и использованы для новых целей и задач — например, для создания новых продуктов и выхода на новые рынки?

· Есть ли среди них «спящие» активы, потенциал которых не реализуется или реализуется не в полном объеме?

· Происходят ли какие-либо изменения во внешней среде, создающие новые возможности для имеющихся продуктов и технологий компании?

· Находится ли компания в поиске подобных «спящих» или недооцененных наработок на стороне — у поставщиков, конкурентов, игроков из других отраслей?

Регулярное переосмысление имеющихся ресурсов и креативный поиск новых возможностей для их применения могут позволить компании воспользоваться уже существующими наработками для решения новых задач в изменившихся условиях — причем зачастую достаточно быстро и без значительных стартовых инвестиций.

В качестве инструментария для преадаптационного или экзаптационного инжиниринга, которым компании могут воспользоваться для нахождения нового применения для существующих наработок, можно упомянуть, в частности, следующие подходы.

1. Использование побочных эффектов от существующих технологий

Например, лазер создавался для научных исследований, так как обычные источники света (солнце или лампы) не позволяли в достаточной степени изучать квантовые явления. И лишь позднее лазер вышел из лабораторий в реальный мир и оказался очень эффективным инструментом для медицины (хирургия, стоматология), промышленности (обработка материалов и точные измерения) и для повседневных технологий (принтеры, сканеры, 3D-печать). Также можно упомянуть создание CD-ROM, который изначально предназначался для хранения и воспроизведения музыки и лишь потом стал использоваться в качестве хранилища для любых цифровых данных

2. Пересборка модулей существующих систем и наработок для создания новых продуктов

Например, для интеграции контекстной рекламы в Gmail разработчик Google AdSense Пол Букхейт переиспользовал код, который изначально был создан для выявления контента для взрослых. Современные смартфоны и «умные часы» появились путем комбинирования различных технологий, существовавших до определенного времени независимо друг от друга — телефонов, часов, фотоаппаратов, медицинских датчиков и т.д. Или, например, любимый многими джин с тоником возник в результате комбинирования двух лекарств — от малярии и от болей в желудке

3. Переиспользование «негативного наследства» — анализ архивов неудач и замороженных проектов на предмет скрытых возможностей в изменившихся контекстах

Томас Эдисон говорил: «Я не терпел неудач. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают». Эми Эдмондсон, профессор Гарвардской школы бизнеса, в своей статье про «интеллектуальные неудачи» упоминает историю фармацевтической компании Eli Lilly, потратившей более 10 лет и много миллионов долларов на создание препарата Alimta. Изначально он разрабатывался как средство против артрита. Препарат оказался неэффективным, при этом было замечено, что он подавляет раковые клетки. Однако и в данном направлении была полоса неудач — он действовал не на всех пациентов. И лишь когда при более поздних исследованиях в препарат была добавлена фолиевая кислота, Alimta превратился в многомиллиардный бизнес. Он мог бы и остаться на полке «негативного наследства», если бы не настойчивость компании в переосмыслении неудачных экспериментов.

4. Кросс-функциональные лаборатории, комбинирование идей из разных, казалось бы, не связанных областей

В своей статье про «фабрики инноваций» Эндрю Харгадон и Роберт Саттон приводят примеры компаний, использующих стратегию «брокериджа знаний», то есть постоянного поиска и переноса идей из одних отраслей в другие. Например, паровой двигатель использовался в горнорудных шахтах за 75 лет до того, как американский инженер Роберт Фултон переосмыслил данную технологию и создал первый коммерческий пароход. Такие компании, как IDEO или Idealab!, занимаются постоянным поиском идей в различных областях и их переносом на новые рынки и созданием новых бизнес-моделей. Старые идеи являются главным источником и базой для новых идей, и так называемый «зыринг и тыринг» становится мощным инструментом для генерации прорывных бизнес-моделей и продуктов.

Данный инструментарий может быть воплощен различными способами — от выстраивания постоянных процессов, создания соответствующих групп или проведения регулярных стратегических сессий, направленных на генерацию идей из области «что еще и где еще?» и на преднамеренный поиск новых применений для существующих ресурсов и наработок. Независимо от применяемого инструментария и подхода задача заключается в регулярном переосмыслении имеющегося потенциала и нахождении новых способов его реализации.

Формирование фонда преадаптации

Фондом преадаптации являются кажущиеся избыточными ресурсы, невостребованные в настоящем, но способные принести значительную пользу в будущем. Соответственно, вторым направлением преадаптации является осознанное, стратегическое накопление опций и возможностей. Для формирования подобного фонда компаниям необходима культура экспериментов и инноваций. Здесь уместны следующие вопросы:

· Поощряется ли в компании культура риска и экспериментов? Поощряет ли она тестирование идей без гарантии успеха? Вдохновляет ли она сотрудников на «полезные неудачи» — провальные эксперименты, тем не менее принесшие те или иные полезные данные?

· Каким образом в компании выстроен процесс экспериментирования, генерирования и тестирования идей? Есть ли в компании база данных «странных идей» и историй провалов и неудач?

· Насколько она открыта к кросс-функциональным взаимодействиям и взаимодействию с внешней средой в поисках новых идей и продвижении своих наработок? Сотрудничает ли компания с экспертными сообществами, стартапами, венчурными фондами и университетами, чтобы обнаружить новые применения для своих технологий?

Самый известный в мире напиток — Coca-Cola — появился в результате экспериментирования с сиропом от головной боли и случайного добавления в него газированной воды. Философии «15% времени на развитие» компании 3M, «20% времени» Google и «изобретай и экспериментируй, даже если это дорого» Amazon — это все примеры осознанного накопления фонда идей, которые могут превратиться в коммерчески успешные продукты — такие, как Post-it Notes, Gmail и AWS.

Может показаться, что второе направление преадаптации — эксперименты и инновации — в какой-то степени похоже на лотерею. Это не совсем так. Лотерея — это чистая удача, где выигрыш никак не связан с предыдущими действиями. Преадаптация — это не слепая случайность, а скорее — случайное совпадение уже имеющихся наработок с новыми условиями. То есть компания уже обладает чем-то, что может неожиданно пригодиться. Соответственно, шансы зависят от «багажа» наработок — его размера и качества наполнения. Кроме того, результат определяется не сразу, как в лотерее, а проявляется на более длинных горизонтах — преадаптация часто приносит эффект только после изменения среды.

Мессенджер Slack, которым пользуется более 60% компаний из списка Fortune 100, вырос из внутреннего чата для провалившейся игры Glitch. YouTube вырос из сервиса знакомств, Instagram* — из сервиса чек-инов, а Twitter — из подкаст-платформы. Сделка по покупке Nokia принесла Microsoft убытки в размере нескольких миллиардов долларов. При этом, как подчеркнул в своей книге «Обновить страницу» генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, опыт и знания, полученные компанией при работе с Nokia в вопросах производства и продажи аппаратного обеспечения, существенно помогли Microsoft в развитии своих аппаратных продуктов, в частности Xbox, а также, возможно, в дальнейшей работе над квантовыми компьютерами.

Преадаптация — это осознанная стратегия увеличения шансов на удачу в будущем через накопление разнообразия, гибкость системы, постоянные эксперименты и внутреннее и внешнее взаимодействие: между функциями внутри компании и с различными партнерами и сообществами вовне.

Очевидно, что создание фонда адаптации — то есть постоянное экспериментирование, внутренний венчур, сделки и партнерства — доступно далеко не всем компаниям, особенно в условиях, когда для многих игроков в различных отраслях вопросы выживания находятся на первом плане. Далеко не каждая фирма может позволить себе, например, неудачные M&A сделки ради накопления опыта.

При этом практически любая компания может регулярно проводить тщательную «инвентаризацию» и переосмысление уже имеющихся у нее ресурсов и компетенций, находить их скрытый потенциал и придумывать для них новое применение. Развитие преадаптации в компании требует создания среды, в которой «случайные», «спящие» ресурсы и побочные продукты могут превратиться в значимые конкурентные преимущества.

Механизмы преадаптации в природе многократно демонстрировали свою значимость и эффективность в вопросах выживания и развития отдельных видов и организмов. Перенос и задействование этих механизмов в бизнес-среде возможны для компаний любого масштаба. Внутри каждой компании имеются продукты и наработки, обладающие скрытым, не до конца используемым потенциалом. Поиск и реализация этого потенциала необязательно требуют значительных инвестиций, но могут открыть для компаний новые рынки и источники доходов.

* принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена