читайте также

Три года назад руководство крупного предприятия потратило несколько месяцев на разработку новой стратегии для своего европейского направления. За прошлые пять лет на рынок вышли шесть новых конкурентов, каждый из которых внедрял новейшие технологии низкозатратного производства и снижал цены, чтобы увеличить свою долю рынка. Результаты европейского подразделения, некогда жемчужины портфеля компании, ухудшились настолько, что руководство всерьез рассматривало возможность его продажи.

Чтобы оздоровить бизнес, руководство подразделения предложило новую смелую «стратегию решений», которая позволила бы использовать существующую базу компании для стимулирования роста послепродажного обслуживания и финансирования покупки нового оборудования. Финансовые прогнозы были многообещающими: стратегия обещала восстановить показатели доходности и роста компании, сделав ее снова лидером отрасли. Под впечатлением от страрегии, высшее руководство быстро одобрило план, согласившись предоставить подразделению все необходимые ресурсы для реализации проекта оздоровления.

Однако результаты деятельности подразделения и близко не подошли к прогнозам руководства. Рентабельность, хотя и выше, чем раньше, осталась значительно ниже стоимости капитала компании. Выручка и прибыль, которых руководство ожидало от новых услуг и финансирования, не материализовались, а уровень затрат компании по-прежнему отставал от показателей основных конкурентов.

В заключение недавнего многочасового совещания по обзору стратегии и эффективности деятельности компании генеральный директор подразделения осталась непреклонной и пообещала продолжать работу. «Всё дело в реализации», — заявила она. «Стратегия, которой мы придерживаемся, правильная. Мы просто не достигаем желаемых результатов. Всё, что нам нужно сделать, — это работать усерднее и умнее».

Генеральный директор материнской компании не был так уверен. Он задавался вопросом: может ли низкая эффективность подразделения быть связана скорее с ошибочной стратегией, чем с неэффективной реализацией? И, что ещё важнее, что ему следует сделать, чтобы повысить эффективность подразделения? Стоит ли ему последовать настоянию генерального директора и продолжать курс, сосредоточившись на более эффективной реализации, или же ему следует побудить руководство подобрать новые варианты стратегии? Если проблема была в реализации, что ему следует сделать, чтобы помочь компании улучшить свои показатели? Или ему следовало просто сократить убытки и продать компанию? Он покинул совещание в расстроенных чувствах, растерянный и совершенно не уверенный, что компания когда-либо достигнет показателей, которые её руководители прогнозировали в стратегическом плане.

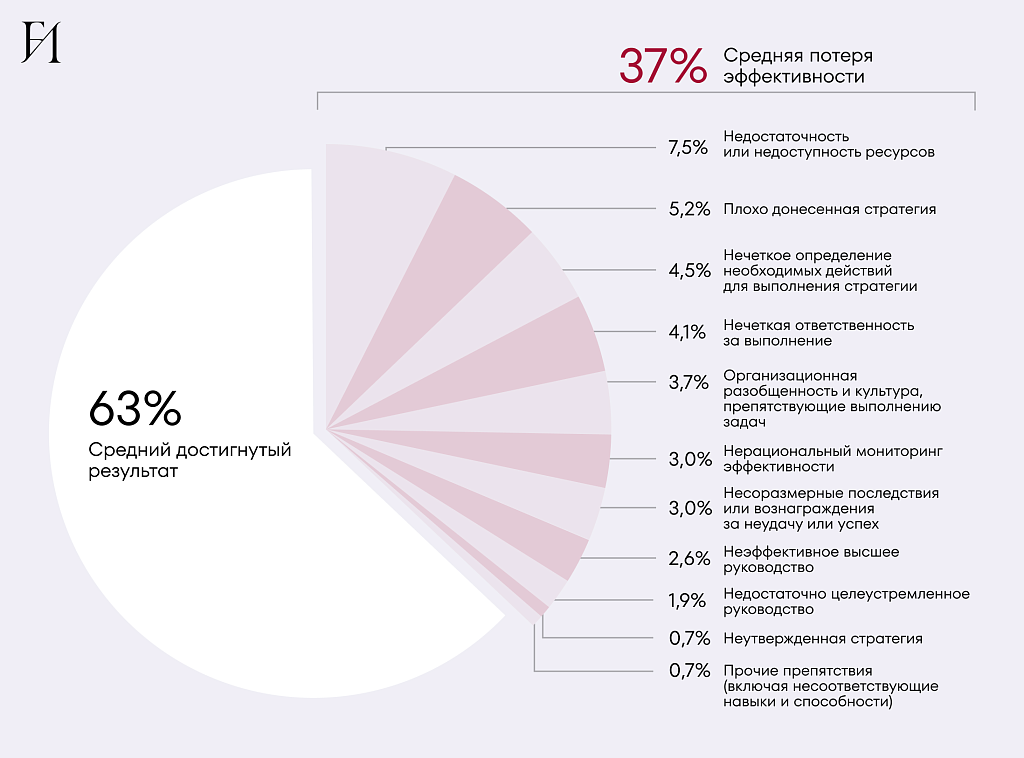

Поговорите практически с любым генеральным директором, и вы, скорее всего, услышите похожие разочарования. Несмотря на огромные затраты времени и энергии на разработку стратегии в большинстве компаний, многие из них не могут ничем похвастаться. Наши исследования показывают, что компании в среднем достигают лишь 63% финансовых результатов, обещанных стратегиями. Хуже того, причины этого разрыва между стратегией и результатами практически не видны высшему руководству. Руководители используют не те рычаги в своих попытках улучшить показатели, настаивая на лучшей реализации, когда им действительно нужна более эффективная стратегия, или решают изменить направление, когда в реальности им следует сосредоточиться на реализации. Результат — напрасная трата энергии, потерянное время и всё та же низкая эффективность.

Куда пропадает производительность

На диаграмме ниже приведена средняя потеря производительности, обусловленная оценкой важности, которую руководители, участвовавшие в нашем опросе, дали конкретным сбоям в процессе планирования и реализации.

Однако, как показывает наше исследование, некоторым высокоэффективным компаниям удалось сократить разрыв между стратегией и результатами деятельности благодаря более эффективному планированию и реализации. Эти компании, среди которых Barclays, Cisco Systems, Dow Chemical, 3M и Roche, разрабатывают реалистичные планы, основанные на фундаментальных экономических условиях своих рынков, а затем используют их для реализации. Благодаря чётко отлаженным процессам планирования и реализации, вероятность ухудшения фактических показателей значительно снижается. А если всё же происходит сбой, процессы позволяют быстро определить причину и принять корректирующие меры. Хотя виды деятельности этих компаний весьма разнообразны — от уникальных форм планирования до интегрированных процессов распределения и отслеживания ресурсов — наш опыт показывает, что они могут применяться любой компанией для разработки эффективных планов и достижения высоких результатов.

Разрыв между стратегией и результатами деятельности

Осенью 2004 года наша компания Marakon Associates совместно с Economist Intelligence Unit опросила руководителей высшего звена 197 мировых компаний с объемом продаж свыше 500 миллионов долларов. Мы хотели выяснить, насколько успешно компаниям удается преобразовать свои стратегии в результаты деятельности. В частности, насколько эффективно они достигают показателей финансовых прогнозов, заложенных в стратегических планах? И если они не достигают своих целей, то каковы наиболее частые причины неудач и какие действия наиболее эффективны для устранения разрыва между стратегией и результатами деятельности? Наши результаты оказались показательными и удручающими.

Хотя опрошенные нами руководители конкурируют на самых разных товарных рынках и в самых разных регионах, их объединяет множество общих проблем, связанных с планированием и реализацией стратегии. Практически все они испытывают трудности с составлением прогнозов финансовых показателей в своих долгосрочных планах. Более того, процессы, которые они используют для разработки планов и мониторинга показателей, затрудняют определение того, вызван ли разрыв между стратегией и результатами неэффективным планированием, ненадлежащей реализацией, обоими факторами или ни тем, ни другим. В частности, мы обнаружили следующее:

Компании редко отслеживают производственные показатели в соответствии с долгосрочными планами

По нашему опыту, менее 15% компаний регулярно сверяют результаты деятельности компании с прогнозом эффективности каждого подразделения, заложенным в стратегических планах за предыдущие годы. В результате топ-менеджеры не всегда могут точно знать, соответствуют ли прогнозы, лежащие в основе их решений о капиталовложениях и портфельных стратегиях, фактическим результатам. Что ещё важнее, они рискуют перенести тот же разрыв между результатами и прогнозами на свои будущие инвестиционные решения. Более того, тот факт, что так мало компаний регулярно отслеживают фактические и плановые показатели, может объяснить, почему нам кажется, что так много компаний вкладывают деньги в неудачные стратегии, продолжая финансировать убыточные планы развития вместо того, чтобы искать новые и более эффективные варианты.

Долгосрочные результаты редко соответствуют прогнозам

Когда компании отслеживают результаты деятельности относительно прогнозов за несколько лет, обычно возникает картина, которую один из наших клиентов недавно описал как ряд «диагональных жалюзи», где годовые прогнозы эффективности, если рассматривать их рядом, напоминают жалюзи, подвешенные по диагонали. (См. «Жалюзи бизнеса».) Если дела идут достаточно хорошо, начальная точка для каждого года может быть немного выше начальной точки предыдущего года, но результаты редко соответствуют прогнозу предыдущего года. Очевидный вывод — год за годом компания получает результаты ниже запланированных.

Жалюзи бизнеса

На этом графике представлена динамика, характерная для многих компаний. В январе 2001 года руководство утверждает стратегический план (План 2001), который прогнозирует скромные результаты в первый год и высокие показатели в дальнейшем, как показано первой сплошной линией. За превышение прогноза первого года руководство подразделения получает похвалу и щедрое вознаграждение. Затем разрабатывается новый план, прогнозирующий не слишком радужные результаты в первый год деятельности, но снова обещающий быстрый рост эффективности в дальнейшем, как показано второй сплошной линией (План 2002). Этот план также выполняется лишь частично, поэтому составляется новый план, и так далее. Фактический темп роста эффективности можно увидеть, соединив начальные точки каждого плана (пунктирная линия).

Феномен «жалюзи» порождает ряд сопутствующих проблем. Во-первых, из-за ненадежности финансовых прогнозов, предусмотренных планом, высшее руководство не может с уверенностью полагаться на стратегическое планирование при согласовании капитальных затрат. В результате чего разработка стратегии и распределение ресурсов теряют связь между собой, и годовой операционный план (или бюджет) в конечном итоге становится движущей силой долгосрочных инвестиций и стратегии компании. Во-вторых, это ставит управление портфелем активов под угрозу срыва. Без достоверных финансовых прогнозов высшее руководство не может знать, представляет ли конкретный бизнес большую ценность для компании и её акционеров, чем для потенциальных покупателей. Как следствие, компании, снижающие акционерную стоимость, слишком долго остаются в портфеле (в надежде, что их показатели в конечном итоге улучшатся), а компании, создающие добавленную стоимость, испытывают нехватку капитала и других ресурсов. В-третьих, неудовлетворительные финансовые прогнозы затрудняют взаимодействие с инвестиционным сообществом. Действительно, чтобы избежать нехватки средств в конце квартала, финансовый директор и руководитель отдела по связям с инвесторами часто добавляют «резерв на случай непредвиденных обстоятельств» или «запас прочности» к прогнозу, составленному с помощью консолидации планов бизнес-подразделений. Поскольку этот принцип планирования «сверху вниз» может в равной степени сработать и не сработать, плохие финансовые прогнозы могут нанести ущерб репутации компании среди аналитиков и инвесторов.

«Трудности перевода» или как теряется значительная часть ценности

Учитывая низкое качество финансовых прогнозов в большинстве стратегических планов, неудивительно, что большинство компаний не реализуют потенциальную ценность своих стратегий. Как мы уже упоминали, наш опрос показывает, что в среднем большинство стратегий обеспечивают достижение лишь 63% от потенциального финансового результата. Более трети опрошенных руководителей оценили этот показатель ниже 50%. Иными словами, если бы руководство полностью реализовало потенциал своей текущей стратегии, рост ценности мог бы составить от 60% до 100%!

Как показано на диаграмме «Куда пропадает производительность», разрыв между стратегией и результатами может быть обусловлен сочетанием ряда факторов, таких как плохо сформулированные планы, неэффективное использование ресурсов, сбои в коммуникации и ограниченная ответственность за результаты своей деятельности. Если говорить точнее, руководство начинает со стратегии, которая, по его мнению, обеспечит определенный уровень финансовой эффективности и добавленной стоимости с течением времени (100%, как отмечено на диаграмме). Но, по мнению опрошенных нами руководителей, отсутствие необходимых ресурсов в нужном месте и в нужное время снижает потенциальную ценность стратегии примерно на 7,5%. Около 5,2% теряется из-за неэффективной коммуникации, 4,5% — из-за неэффективного планирования действий, 4,1% — из-за неясной зоны ответственности и так далее. Конечно, эти оценки отражают усредненный опыт опрошенных нами руководителей и могут не быть репрезентативными для каждой компании или каждой стратегии. Тем не менее, они выявляют проблемы, на которые руководителям следует обратить внимание при анализе процессов планирования и реализации стратегий в своих компаниях.

Результаты нашего опроса показывают примерно следующую последовательность событий: стратегии утверждаются, но плохо доводятся до сведения руководства. Это, в свою очередь, делает практически невозможным воплощение стратегии в конкретные действия и планы распределения ресурсов. Нижестоящие уровни организации не знают, что им нужно делать, когда это нужно делать и какие ресурсы потребуются для достижения результатов, ожидаемых высшим руководством. Как следствие, ожидаемые результаты так и не достигаются. А поскольку никто не несёт ответственности за промахи, неудовлетворительная работа повторяется снова и снова, часто в течение многих лет.

Узкие места системы часто не видны высшему руководству

Процессы, используемые большинством компаний для разработки планов, распределения ресурсов и отслеживания эффективности, затрудняют для высшего руководства определение того, вызван ли разрыв между стратегией и результатами деятельности плохим планированием, неэффективной реализацией, обоими факторами или ни тем, ни другим. Поскольку многие планы содержат чрезмерно амбициозные прогнозы, компании часто списывают неудовлетворительные результаты на «очередной прогноз с завихрениями». А когда планы реалистичны, а результативность не оправдывает ожиданий, у руководителей мало сигналов раннего предупреждения. Они часто могут не знать, были ли критически важные действия выполнены в соответствии с ожиданиями, были ли ресурсы задействованы в срок, отреагировали ли конкуренты так, как ожидалось, и так далее. К сожалению, если у высшего руководства нет четкой информации о том, как и почему результаты деятельности не оправдывают ожиданий, то практически невозможно предпринять соответствующие корректирующие действия.

Разрыв между стратегией и результатами деятельности способствует формированию культуры ненадлежащего исполнения своих обязанностей

Во многих компаниях сбои в составлении и реализации планов усиливаются — и даже усугубляются — латентным изменением корпоративной культуры. По нашему опыту, это изменение происходит незаметно, но быстро, и, как только оно укоренилось, его очень трудно обратить вспять. Сначала нереалистичные планы создают в организации ожидание того, что планы просто не будут выполнены. Затем, по мере того, как ожидание становится опытом, невыполнение обязательств по достижению запланированных результатов деятельности становится нормой. Таким образом, обязательства перестают быть обязывающими обещаниями с реальными последствиями. Вместо того чтобы прилагать усилия для обеспечения их выполнения, руководители, ожидающие неудач, стремятся оградить себя от возможных последствий. Они тратят время на заметание следов, а не на определение мер по повышению производительности. Организация становится менее самокритичной и менее честной в отношении своих недостатков. В результате она теряет способность эффективно работать.

Устранение разрыва между стратегией и результатами деятельности

Как бы ни был велик разрыв между стратегией и результатами деятельности в большинстве компаний, руководство может его устранить. Ряд высокоэффективных компаний нашли способы раскрыть потенциал своих стратегий. Вместо того, чтобы сосредоточиться на совершенствовании процессов планирования и процессов реализации по отдельности, эти компании работают над обеими сторонами уравнения, одновременно повышая стандарты как планирования, так и реализации и создавая четкую взаимосвязь между ними, тем самым сокращая разрыв между стратегией и её результатами.

Наши исследования и опыт работы со многими из этих компаний показывают, что они следуют семи правилам, которые применяют к планированию и реализации планов. Следование этим правилам позволяет им объективно оценивать любые недостатки в производственных показателях и определять, связаны ли они со стратегией, планом, реализацией или способностями сотрудников. Те же правила, которые позволяют им выявлять проблемы на ранних стадиях, помогают им не допускать падения показателей с самого начала. Эти правила могут показаться простыми — даже очевидными — но при строгом и комплексном соблюдении они могут преобразовать как качество стратегии компании, так и ее способность достигать результатов.

Правило №1: Упрощайте и конкретизируйте

В большинстве компаний стратегия — это крайне абстрактное понятие, которое часто путают с видением или стремлением; её сложно донести до людей или воплотить в жизнь. Однако без чёткого понимания того, куда и зачем движется компания, нижестоящие уровни организации не могут разрабатывать выполнимые планы. Короче говоря, связь между стратегией и эффективностью невозможно установить, поскольку сама стратегия недостаточно конкретна.

Чтобы правильно начать процесс планирования и реализации, высокоэффективные компании избегают длинных, пространных описаний амбициозных целей и вместо этого придерживаются четкого изложения своего курса действий. Боб Даймонд, генеральный директор Barclays Capital, одного из самых быстрорастущих и эффективных инвестиционных банковских учреждений в Европе, говорит об этом так: «Мы очень чётко обозначили, что будем делать, а что нет. Мы знали, что не будем конкурировать с пятью крупнейшими американскими инвестиционными банками. Мы дали понять, что не будем конкурировать на их поле и не будем играть в убыточных сегментах фондовых рынков, а вместо этого будем инвестировать в еврозоне, займемся растущим спросом на инструменты с фиксированным доходом и подготовимся к окончанию эры действия закона Гласса-Стиголла. Удостоверившись, что все понимают новую стратегию и её характерные отличия, мы смогли уделить больше времени задачам, которые являлись ключевыми для её реализации».

Четко определяя, что является стратегией, а что нет, такие компании, как Barclays, ориентируют всех двигаться в одном направлении. Что ещё важнее, они гарантируют результативность, которую их конкуренты теряют из-за неэффективной коммуникации; распределение ресурсов и планирование действий становится более эффективным, и легче определить зоны ответственности.

Правило №2: Обсуждайте предположения, а не прогнозы.

Во многих компаниях стратегический план бизнес-подразделения — это не более чем соглашение, достигнутое в результате переговоров, то есть результат тщательного торга с корпоративным центром по целевым показателям эффективности и финансовым прогнозам. Таким образом, планирование — это в значительной степени политический процесс: руководство подразделения выступает за более низкие прогнозы прибыли в краткосрочной перспективе (чтобы обеспечить более высокие годовые бонусы), а высшее руководство настаивает на более долгосрочных перспективах (чтобы удовлетворить совет директоров и другие внешние заинтересованные стороны). Неудивительно, что прогнозы, формируемые в результате этих переговоров, почти всегда занижают то, что каждое бизнес-подразделение может сделать в краткосрочной перспективе, и завышают то, чего можно реалистично ожидать в долгосрочной перспективе — возникают графики в виде хоккейной клюшки, с которыми генеральные директора слишком хорошо знакомы.

Даже в компаниях, где процесс планирования изолирован от политических аспектов оценки эффективности и оплаты труда, подход, используемый для формирования финансовых прогнозов, часто имеет встроенные предубеждения. Действительно, финансовое прогнозирование зачастую осуществляется в полной изоляции от функций маркетинга или стратегии. Финансовая служба бизнес-подразделения готовит очень подробный прогноз по отдельным позициям, краткосрочные предположения которого могут быть реалистичными, хотя и консервативными, но долгосрочные предположения в значительной степени неинформативны. Например, прогнозы выручки обычно основаны на приблизительных оценках средних цен, роста рынка и доли рынка. Прогнозы долгосрочных затрат и потребностей в оборотном капитале основаны на предположении о годовом росте производительности, возможно, целесообразно привязанном к какой-либо общекорпоративной программе повышения эффективности. Высшему руководству сложно разобрать эти прогнозы по отдельности. Каждая позиция может быть вполне обоснованной, но общий план и прогнозы имеют явную тенденцию к завышению, что делает их бесполезными для реализации стратегии.

Компании с высокой производительностью рассматривают планирование совершенно иначе. Они хотят, чтобы их прогнозы определяли их реальную работу. Для этого им необходимо гарантировать, что предположения, лежащие в основе долгосрочных планов, отражают как реальную экономическую ситуацию на занимаемых ими рынках, так и результаты деятельности компании по сравнению с конкурентами. Генеральный директор компании Tyco Эд Брин, назначенный в июле 2002 года для реорганизации компании, считает, что обновленный процесс разработки планов способствовал впечатляющему восстановлению Tyco. Когда Брин пришел в компанию, Tyco представляла собой лабиринт из 42 бизнес-подразделений и нескольких сотен центров прибыли, созданных за многие годы путём бесчисленных приобретений. Мало какие подразделения Tyco имели подробный план, и практически ни одно не имело надёжных финансовых прогнозов.

Чтобы контролировать сложную деятельность конгломерата, Брин назначил в каждом подразделении кросс-функциональные команды, сформированные из специалистов по стратегии, маркетингу и финансам, для того, чтобы получить подробную информацию о прибыльности основных рынков Tyco, а также о предлагаемых продуктах и услугах, издержках и ценовом позиционировании относительно конкурентов. В первые полгода работы Брина команды встречались с руководителями компании раз в две недели для анализа и обсуждения результатов. Эти обсуждения были сосредоточены на предположениях, которые будут определять долгосрочные финансовые показатели каждого подразделения, а не на самих финансовых прогнозах. Фактически, после согласования предположений о рыночных трендах центральному финансовому отделу Tyco было относительно легко подготовить прогнозы для каждого подразделения, которые были ориентированы на внешнюю работу и согласованы с внутренней политикой корпорации.

Разделение процесса формирования предположений и процесса подготовки финансовых прогнозов помогает приблизить диалог между бизнес-подразделением и корпоративным центром к экономической реальности. Подразделения не могут прятаться за обманчивыми но благовидными подробностями, а руководители корпоративного центра не могут ставить нереалистичные цели. Более того, основанное на фактах обсуждение, возникающее в результате такого подхода, укрепляет доверие между высшим руководством и каждым подразделением и устраняет препятствия на пути быстрого и эффективного выполнения задач. «Когда у вас есть доскональное понимание фундаментальных основ и факторов эффективности, — говорит Боб Даймонд, — вы можете отойти от ручного управления непосредственной операционной деятельностью, вам не нужно управлять деталями. Команда знает, какие вопросы она может решить, о каких нужно сообщить мне, а какие вопросы нам действительно нужно проработать вместе».

Правило №3: Используйте строгую систему, говорите на одном языке

В целях эффективности, диалог между корпоративным центром и бизнес-подразделениями о рыночных тенденциях и предположениях должен вестись в рамках строгой системы. Многие компании, которые мы консультируем, используют концепцию пулов прибыли, основанную на теории конкуренции, разработанной Майклом Портером, и на других концепциях. В рамках этой системы долгосрочные финансовые показатели компании связаны с общим пулом прибыли, доступным на каждом из обслуживаемых ею рынков, и её долей в каждом пуле прибыли, которая, в свою очередь, связана с долей рынка компании и её относительной рентабельностью по сравнению с конкурентами на каждом рынке.

При таком подходе первым шагом является согласование корпоративным центром и командой подразделения размера и темпов роста каждого пула прибыли. Рынки с высокой конкуренцией, такие как бумажно-целлюлозная промышленность или коммерческие авиалинии, имеют небольшие (или отрицательные) общие пулы прибыли. Менее конкурентные рынки, такие как производство безалкогольных напитков или фармацевтика, имеют большие общие пулы прибыли. Мы считаем полезным оценивать размер каждого пула прибыли напрямую — посредством тщательного сравнительного анализа — а затем прогнозировать изменения размера и роста пула. Затем каждое подразделение оценивает, какую долю от общего пула прибыли оно может реально получить с течением времени, учитывая свою бизнес-модель и позиционирование. Компании, обладающие конкурентным преимуществом, могут получить значительную долю пула прибыли — за счет завоевания или за счет поддержания высокой доли рынка, обеспечения рентабельности выше среднего или делая и то, и другое. Компании, находящиеся в невыгодном положении, напротив, обычно получают незначительную долю пула прибыли. Как только подразделение и корпоративный центр согласуют вероятную долю пула, которую компания получит с течением времени, корпоративный центр может легко сформировать финансовые прогнозы, которые послужат дорожной картой подразделения.

На наш взгляд, конкретная структура, используемая компанией для обоснования своих стратегических планов, не так уж важна. Важно, чтобы эта структура устанавливала общий язык для диалога между корпоративным центром и подразделениями — язык, понятный и используемый стратегическими, маркетинговыми и финансовыми подразделениями. Без строгой структуры, связывающей эффективность бизнеса на товарных рынках с его финансовыми показателями в динамике, высшему руководству крайне сложно определить, обоснованы ли и достижимы ли финансовые прогнозы, указанные в стратегическом плане подразделения. В результате руководство не может с уверенностью определить, вызваны ли низкие показатели производительности ненадлежащей реализацией или нереалистичным и необоснованным планом.

Правило №4: Обсуждайте распределение ресурсов на ранних этапах

Компании могут создавать более реалистичные прогнозы и более выполнимые планы, если заранее обсудят объем и сроки распределения критически важных ресурсов. Например, в Cisco Systems кросс-функциональная команда анализирует объем и сроки распределения ресурсов на ранних этапах планирования. Эти команды регулярно встречаются с Джоном Чемберсом (генеральным директором), Деннисом Пауэллом (финансовым директором), Рэнди Пондом (вице-президентом по операциям) и другими членами руководства Cisco для обсуждения результатов и выработки рекомендаций. После достижения соглашения о распределении ресурсов и сроках на уровне подразделений эти элементы учитываются в двухлетнем плане компании. Затем Cisco ежемесячно отслеживает фактическое распределение ресурсов каждого подразделения (а также его результаты деятельности), чтобы убедиться, что всё идёт по плану и план приносит ожидаемые результаты.

Постановка задач перед бизнес-подразделениями относительно сроков привлечения новых ресурсов позволяет сосредоточить обсуждения по планированию на том, что именно необходимо сделать в компании для реализации стратегии каждого подразделения. Неизменно возникают насущные вопросы типа: «Сколько времени нам потребуется, чтобы изменить покупательскую модель клиентов? Как быстро мы сможем развернуть новый отдел продаж? Как быстро отреагируют конкуренты?» Это сложные вопросы. Но ответы на них делают прогнозы и сопутствующие им планы более осуществимыми.

Более того, ранняя оценка потребностей в ресурсах также способствует обсуждению рыночных тенденций и движущих факторов, повышая качество стратегического плана и делая его гораздо более реализуемым. Например, в ходе обсуждения ресурсов, необходимых для расширения на быстрорастущем рынке кабельной связи, компания Cisco пришла к выводу, что для дополнительного роста потребуется больше квалифицированных инженеров для улучшения существующих продуктов и разработки новых функций. Поэтому, вместо того, чтобы полагаться на функции, обеспечивающие эти ресурсы снизу вверх, руководство компании выделило определенное количество квалифицированных инженеров для поддержки роста в кабельном сегменте. Чтобы гарантировать реализацию стратегии, отдел финансового планирования Cisco тщательно отслеживает численность инженерно-технического персонала, темпы разработки продуктов и доходы, получаемые компанией.

Правило №5: Четко определите приоритеты

Для успешной реализации любой стратегии руководителям приходится принимать тысячи тактических решений и претворять их в жизнь. Но не все тактические решения одинаково важны. В большинстве случаев для достижения запланированных результатов необходимо совершить несколько ключевых действий — в нужное время и правильным образом. Ведущие компании чётко определяют эти приоритеты, чтобы каждый руководитель понимал, куда направить свои усилия.

В Textron, многоотраслевом конгломерате с оборотом в 10 миллиардов долларов, каждое подразделение определяет «приоритеты положительной динамики», которые необходимо реализовать для достижения показателей, предусмотренных стратегическим планом. Каждый приоритет преобразуется в конкретные действия с четко определенными ответственностью, сроками и ключевыми показателями эффективности (KPI), которые позволяют руководителям оценить, как подразделение справляется с поставленной задачей. Приоритеты и конкретные действия каскадно передаются на все уровни компании — от руководящего комитета (состоящего из пяти высших руководителей Textron) до самых нижних уровней в каждом из десяти подразделений компании. Льюис Кэмпбелл, генеральный директор Textron, резюмирует подход компании следующим образом: «Каждый должен знать, если у меня есть всего один час на работу, на чем я сосредоточусь. Наш процесс развертывания целей чётко определяет обязанности и приоритеты каждого сотрудника».

Швейцарский фармацевтический гигант Roche даже превращает свои бизнес-планы в подробные контракты на результат, в которых четко прописаны необходимые шаги и управление рисками для достижения этих результатов. Все эти контракты включают в себя «повестку результатов работы», в которой перечислены от пяти до десяти важнейших приоритетов, оказывающих наибольшее влияние на результаты. Поддерживая повестку на каждом уровне компании, председатель совета директоров и генеральный директор Франц Хумер и его команда руководителей гарантируют, что «каждый сотрудник Roche точно понимает, что мы договорились делать на стратегическом уровне, и что наша стратегия преобразуется в четкие приоритеты реализации. Наша повестка помогает нам придерживаться курса принятых стратегических решений, тем самым обеспечивая их реализацию. Мы не можем контролировать реализацию из штаб-квартиры, но мы можем согласовывать приоритеты, постоянно взаимодействовать и требовать от руководителей ответственности за выполнение взятых на себя обязательств».

Правило №6: Постоянно отслеживайте результаты деятельности

Опытные руководители почти инстинктивно понимают, запросил ли бизнес слишком много, слишком мало или ровно столько ресурсов, сколько надо, чтобы обеспечить результат. Они развивают эту способность со временем — в основном методом проб и ошибок. Высокоэффективные компании используют отслеживание результатов деятельности в режиме реального времени, чтобы ускорить этот процесс обучения путем метода проб и ошибок. Они постоянно отслеживают распределение ресурсов и результаты, сравнивая их с планом, используя непрерывную обратную связь для корректировки прогнозных предположений и перераспределения ресурсов. Эта информация в режиме реального времени позволяет руководству выявлять и устранять недостатки плана и ошибки в его реализации, а также избегать путаницы.

В Textron, например, каждый ключевой показатель эффективности (KPI) тщательно отслеживается, а регулярные операционные обзоры позволяют довести информацию о недостатках в работе — или событиях, требующих прекращения деятельности или запрета — до сведения руководства. Это обеспечивает генерального директора Льюиса Кэмпбелла, финансового директора Теда Френча и других членов руководящего комитета Textron информацией, необходимой для выявления и устранения сбоев в работе.

Аналогичный подход сыграл важную роль в эффектном возрождении Dow Chemical. В декабре 2001 года, когда показатели компании резко пошли вниз, совет директоров Dow попросил Билла Ставропулоса (генерального директора Dow с 1993 по 1999 год) вернуться к руководству. Ставропулос и Эндрю Ливерис (нынешний генеральный директор, а в то время главный операционный директор) немедленно сосредоточили всю команду высшего руководства Dow на реализации проекта, который они назвали «Движение за повышение эффективности». Они начали с определения чётких показателей деятельности для каждого из 79 подразделений Dow. Результаты по этим ключевым показателям еженедельно отслеживались в соответствии с планами, и каждое утро понедельника вся руководящая группа обсуждала любые серьезные расхождения. Как рассказал нам Ливерис, еженедельные мониторинговые совещания «заставляли всех прочувствовать детали реализации проекта» и позволяли «всей организация узнать, как мы работаем».

Постоянный мониторинг показателей деятельности особенно важен в отраслях с высокой волатильностью, где события, находящиеся вне чьего-либо контроля, могут быстро сделать план неактуальным. Под руководством генерального директора Алана Малалли руководство Boeing Commercial Airplanes (BCA) еженедельно просматривает показатели деятельности, чтобы отслеживать результаты подразделения в соответствии с его многолетним планом. Отслеживая распределение ресурсов как опережающий индикатор того, эффективно ли выполняется план, руководство BCA может вносить корректировки в работу каждую неделю, а не ждать квартальных результатов.

Более того, активно отслеживая основные факторы эффективности (такие как структура пассажиропотока, доходность и коэффициенты загрузки авиакомпаний, а также заказы на новые самолеты), BCA может лучше разрабатывать и применять эффективные контрмеры, когда происходящие события выбивают ее из графика. Так произошло, например, во время эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в конце 2002 года, когда руководство BCA приняло меры по смягчению негативных последствий эпидемии для операционного плана бизнеса в течение недели после первой вспышки. Резкое сокращение авиаперевозок в Гонконг, Сингапур и другие азиатские деловые центры сигнализировало о том, что количество будущих поставок самолетов в регион сократится, и возможно, даже резко. Соответственно, BCA сократила свои среднесрочные производственные планы (отложив запланированное возобновление некоторых программ и ускорив закрытие других) и скорректировала свой многолетний операционный план с учетом ожидаемых финансовых последствий.

Правило №7: Воздавайте должное за заслуги и развивайте способности сотрудников

Ни один список правил по этой теме не был бы полным без напоминания, что компании должны мотивировать и развивать своих сотрудников; в конечном счёте, ни один процесс не может быть лучше людей, которые должны его осуществлять. Неудивительно, что почти все изученные нами компании настаивали на том, что подбор и развитие управленческих кадров являются важнейшим фактором их успеха. И хотя развитие навыков сотрудников компании — непростая задача, часто требующая многих лет, эти навыки, однажды сформированные, могут обеспечить превосходное планирование и реализацию на протяжении десятилетий.

Для Боба Даймонда из Barclays нет ничего важнее, чем «обеспечить, чтобы [компания] нанимала только лучших игроков». По его мнению, «скрытые издержки неправильных решений о найме огромны, поэтому, несмотря на быстрый двукратный рост компании мы настаиваем на том, чтобы как команда топ-менеджеров брать на себя ответственность за весь найм. Жюри, состоящее из ваших коллег, — это самый строгий суд, поэтому мы проверяем потенциальных кандидатов и оспариваем решения друг друга, чтобы продолжать поднимать планку». Не менее важно гарантировать, что талантливые сотрудники будут вознаграждены за превосходную работу. Чтобы укрепить свои основные ценности «клиент», «меритократия», «команда» и «честность», Barclays Capital использует инновационные схемы оплаты труда, которые обеспечивают «постоянное вознаграждение за заслуги». «Звезды» не проигрывают только потому, что компания выходит на новые рынки с более низкой доходностью в фазе роста. Даймонд говорит: «Для корпоративной культуры очень плохо не выполнять данные вами обещания и не вознаграждать тех, кто уже выполнил обещанное… Вам нужно быть последовательными и справедливыми, если вы не хотите потерять самых продуктивных сотрудников».

Компании, которые сильны в реализации, также уделяют большое внимание своему развитию. Вскоре после того, как Джим Макнерни стал генеральным директором 3M, он и его команда топ-менеджеров потратили полтора года на разработку новой корпоративной модели лидерства. Напряженные дискуссии среди членов команды топ-менеджеров привели к соглашению о шести «качествах лидера»: способности «прокладывать курс», «заряжать энергией и вдохновлять других», «демонстрировать этичность, честность и соответствие корпоративным требованиям», «достигать результатов», «поднимать планку» и «творчески внедрять инновации». Руководство 3M согласилось с тем, что эти шесть качеств необходимы для того, чтобы компания умело реализовывала запланированное и стала известна своим ответственным подходом к делу. Сегодня руководители считают, что именно эта модель помогла 3M поддерживать и даже улучшать свои неизменно высокие показатели.

• • •

Награда за устранение разрыва между стратегией и результатами огромна — для большинства компаний она составляет от 60% до 100%. Но и это не позволяет полностью оценить истинные преимущества устранения разрыва. Компании, которые создают тесную взаимосвязь между своими стратегиями, планами и, в конечном итоге, результатами своей деятельности, часто испытывают эффект культурного мультипликатора. Со временем, по мере того как они превращают свои стратегии в высокие показатели, руководители этих компаний становятся гораздо увереннее в своих силах и гораздо более готовы брать на себя большие обязательства, которые вдохновляют и преобразуют крупные компании. В свою очередь, отдельные руководители, которые сполна выполняют свои обязательства, вознаграждаются — более быстрым карьерным ростом и более высокой зарплатой — что закрепляет модели поведения, необходимые для роста любой компании.

Награда за устранение разрыва между стратегией и результатами огромна — для большинства компаний она составляет от 60% до 100%.

В конечном итоге формируется культура, ориентированная на сверхрезультаты. Инвесторы начинают доверять руководству, когда речь идет о смелых решениях и достижении результатов. В результате акции компании получают надбавку к номинальной стоимости, что дополнительно стимулирует брать на себя больше обязательств и достигать более высоких результатов. Репутация компании среди потенциальных кандидатов быстро растёт, и создается замкнутый круг, в котором талант порождает высокие результаты, результаты порождают вознаграждение, а вознаграждение порождает ещё больше талантов. Короче говоря, устранение разрыва между стратегией и результатами — это не только источник немедленного повышения производственных показателей, но и важный фактор культурных изменений, оказывающий значительное и долгосрочное влияние на возможности, стратегии и конкурентоспособность организации.

Версия статьи была впервые опубликована в номере журнала Harvard Business Review за июль-август 2005 года .