читайте также

Самоуверенность — одно из самых распространенных когнитивных искажений. Склонность руководителей наверно оценивать себя, риски и выгоды может серьезно повлиять на бизнес, особенно при принятии стратегических решений. Масштабы этого влияния изучила группа ученых из Португалии, Австралии и Южной Африки. В статье «История двух искажений: как переоценка прибыли и чрезмерная точность прогнозов связаны с эффективностью бизнеса» исследователи показывают: излишняя уверенность ведет к завышенным ожиданиям и ошибкам, но одновременно может приводить к более качественными стратегическими решениям.

Три вида самоуверенности

Главный вопрос исследования: как самоуверенность руководителей влияет на стратегические решения и финансовые результаты компаний? Чтобы получить ответ, важно понять, что такое самоуверенность.

В научных исследованиях самоуверенность, необоснованный оптимизм, заносчивость, чрезмерная уверенность или избыточная точность нередко оказываются синонимами, хотя не всегда означают одно и то же. Авторы исследования подчеркивают: важно различать формы самоуверенности, в том числе потому, что они могут по-разному влиять на бизнес.

- Переоценка — завышенная оценка себя, своих способностей, показателей, уровня контроля или вероятности успеха. В исследовании под переоценкой понимают слишком оптимистичный годовой прогноз относительно прибыли компании.

- Чрезмерная точность — избыточная уверенность в суждениях и прогнозах, которая выражается в слишком узком прогнозном диапазоне. Например, руководители могут заявлять, что прибыль компании в следующем году составит $100—102 млн, тогда как фактические колебания обычно куда шире.

- Переоценка собственного положения, то есть ложная вера в то, что компания имеет лучшие показатели результативности в сравнении с другими. Его в итоге авторам исследования пришлось исключить из-за недостатка данных.

Логика исследования

Для того чтобы понять, как разные формы самоуверенности связаны с результатами бизнеса, исследователи проанализировали архивные данные компаний из индекса S&P 1500 за 2009—2019 годы, собранные из баз Bloomberg и FactSet. За рамки анализа вынесли периоды мирового финансового кризиса 2007—2008 годов и пандемии COVID-19, а также финансовый сектор, показатели эффективности которого рассчитываются иначе. В итоге в выборку вошли 774 компании.

На первом шаге ученые превратили два типа самоуверенности в измеримые показатели. Для этого они сравнили ежегодные прогнозы прибыли с фактическими итогами каждого финансового года. Переоценка фиксировалась, если фактическая прибыль была ниже заявленной, а чрезмерная точность — если диапазон был слишком узким, а фактическая прибыль в него не вписывалась. На втором шаге показатели всех компаний за все годы объединили в таблицу. Это позволило увидеть как динамику внутри каждого бизнеса, так и общие закономерности. Затем исследователи сравнили эти показатели с доходностью активов (ROA), которая отражает не только прибыльность бизнеса, но и качество управленческих решений.

Чтобы исключить влияние других факторов, исследователи учли размер компаний, объем инвестиций, структуру капитала, характеристики совета директоров, а также особенности отрасли: ее рост, уровень конкуренции и турбулентность.

Результаты

Анализ данных показал, что разные формы самоуверенности руководства по-разному сказываются на работе компаний.

1. Там, где прогнозы были чрезмерно оптимистичными, в следующем году наблюдалась более низкая доходность активов. В таких случаях руководство преувеличивает синергетический эффект от слияний и поглощений, недооценивает затраты и время, необходимое для реализации крупных проектов.

2. Несбывшиеся прогнозы с узким диапазоном предполагаемой прибыли положительно влияют на эффективность бизнеса. Даже если реальная прибыль была ниже запланированной. Авторы предполагают, что у этого парадокса может быть несколько причин.

- Способность руководства оперировать конкретными числами с минимальным разбросом может указывать на отлаженные системы планирования и риск-менеджмента.

- Руководители, дающие сверхточные прогнозы, склонны видеть будущее более предсказуемым, чем оно есть на самом деле. Это делает их смелее: они реже отказываются от рискованных, но потенциально выгодных проектов, которые более осторожные коллеги могли бы заблокировать.

- Уверенность в прогнозах помогает руководителям отделять перспективные идеи от заведомо слабых, что в среднем повышает результативность компании.

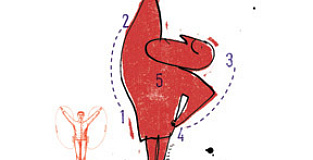

3. Переоценка прибыли и чрезмерная точность прогнозов — независимые друг от друга проявления самоуверенности. Они могут встречаться вместе и по отдельности. Наилучшие результаты показывают «конкретные пессимисты» — компании, которые делают прогнозы с узким диапазоном, не завышая ожиданий. Хуже всего обстоят дела у «неопределенных оптимистов»: они одновременно переоценивают возможности и грешат размытыми прогнозами, которые все равно не сбываются.

4. Правильная корректировка самооценки может дать серьезные результаты. Балансовая стоимость активов компаний, которые сильнее других завышают прогнозы прибыли, оказалась примерно на 18% ниже, чем у тех, кто почти не грешил переоценкой.

Балансовая стоимость бизнесов с самыми узкими прогнозными диапазонами, напротив, была на 20% выше, чем у компаний с наиболее расплывчатыми прогнозами.

Иными словами, конкретные пессимисты способны увеличить стоимость активов до 37% в сравнении с неопределенными оптимистами.

Что на практике

Исследование показывает важные закономерности, но не дает универсального рецепта. Во-первых, данные взяты из публичной отчетности компаний S&P 1500 за 2009—2019 годы; чтобы подтвердить устойчивость результатов, нужны исследования другого типа бизнеса, в других странах и другие периоды. Во-вторых, статистические методы показывают связи, но с их помощью не всегда можно доказать, что перед нами причина и следствие. Чтобы компенсировать это ограничение, авторы учли множество факторов, провели дополнительные тесты и сопоставили результаты с другими исследованиями, и все же влияние доказано лишь частично.

Но даже с оговорками исследование показывает: управленческая самоуверенность — слишком важный фактор, чтобы им пренебрегать. Авторы формулируют две рекомендации на этот счет.

1. Как снизить риски переоценки.

Руководители склонны опираться на собственные представления и недооценивать опыт других, что ведет к завышенным ожиданиям. Чтобы избежать этой ловушки, авторы советуют использовать метод прогнозирования по референтным случаям, то есть сравнивать свои проекты и показатели с целым классом аналогичных, а также проводить деловые игры, моделируя реакции конкурентов и проверяя устойчивость стратегий.

2. Как использовать положительные эффекты чрезмерной точности.

Конкретика прогнозов повышает доверие к управленческой команде, но создает риски. Чтобы извлечь пользу и минимизировать урон, авторы рекомендуют метод анализа возможных причин неудачи (premortem). Его применяют после того, как принято важное стратегическое решение, — например, о слиянии или выходе на новый рынок, но до начала реализации. Команда коллективно моделирует ситуацию, в которой решение уже обернулось провалом, и ищет возможные причины. Цель метода — не отменить выбор, а выявить уязвимости и подготовиться к рискам заранее.